周知のように今年の流行語大賞は「倍返し」、「じぇじぇじぇ」、「今でしょ」、「おもてなし」の4つが受賞という判断停止状態の結果になりました。

さて、今でもよくあった話ですが、この手の流行語がその発信元(TBS、NHK、林修先生等)とは関係ない人によって商標登録出願されているのが話題になっています(参考記事)。便乗商標登録出願と言ってよいいでしょう。日本の商標登録制度は基本的に先願主義なので先に出願したもの勝ちです。

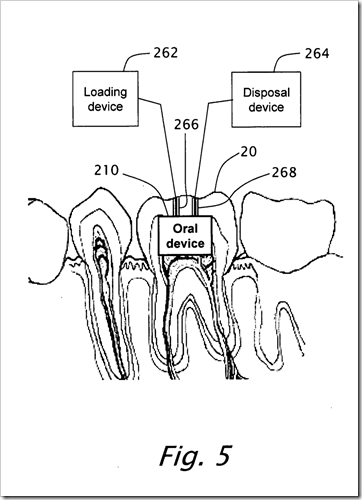

「今でしょ!」はサッポロ一番のサンヨー食品等により出願されています(本家の東進グループの親会社からも出願されています)。「倍返し」(およびそのバリエーション)もいくつかの企業や個人が出願しています。「じぇじぇじぇ」は久慈市内の菓子店が出願しています(その後、NHKエンタープライズが「じぇじぇじぇー!」のロゴ商標(下図参照)を出願していますが、おそらくは、先願の「じぇじぇじぇ」と類似ということで、商品・役務が類似する範囲(菓子等)ではNHKの方が拒絶になると思います)。

では、この種の便乗出願は最終的に登録されるのでしょうか?商標出願の審査では、法律上定められた理由によってしか拒絶されることはないので、便乗出願であることを直接の理由として拒絶されることはありません。

もちろん、便乗商標登録出願が結果的に拒絶されるケースもあります。たとえば、その流行語が人名や著名なニックネームであったりすると本人の許諾なしには登録されません(商4条1項8号)。過去に、登録されなかった例としては「イナバウアー」や「ハンカチ王子」などがあります(「ハンカチ王子」については特許庁の記録がもうないのですがたぶんこの理由で拒絶されたと記憶しています)。

また、歴史上の人物の名前、他人の著作権を侵害するもの(アスキーアート等による図形商標であれば該当し得ます)であれば、公序良俗違反(商4条1項7号)として拒絶される運用になっています。

加えて、他人の商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標も拒絶されます(商4条1項15号)。

しかし、「倍返し」、「じぇじぇじぇ」、「今でしょ」、「おもてなし」については、上記の要件には当てはまらないと思いますので、先に出願した人が登録できてしまうでしょう。そもそも、「おもてなし」などは昔から登録商標として存在しますので、いきなりJOCあるいは滝川クリステル以外の人が登録できなくなりましたというのでは、おかしな話になります。

(追記13/12/05)日刊ゲンダイの記事によりますと、「じぇじぇじぇ」出願について先願の菓子店の方にも拒絶理由通知が出たようです。記録がまだ見られないですが記事から判断するに理由は上記の4条1項15号なんでしょう。

「先願の菓子店に拒絶理由通知書を送ったのは、<じぇじぇじぇ>がNHKのドラマで広く浸透したため、菓子店が<あまちゃん>人気にあやかってビジネスをしていると消費者が誤解する恐れがあると判断したからです」(特許庁担当者)

もちろんNHKエンタープライズ側にも類似先願ありの拒絶理由通知が出てますが、このまま先願が拒絶になるとNHKエンタープライズ側が全部権利を取ることになります。(追記終わり)

法律的な話は別にして倫理的な観点から考えると、言葉の出元に全然関係ない会社や個人が出願するのは問題と思いますすが、久慈市の菓子店が「じぇじぇじぇ」を出願したのは一応理解できます。「じぇじぇじぇ」は元からある言葉ですし、久慈に由来もありますし、自社が出願しておかないと全然関係ない他人に便乗出願されてしまうおそれがあるからです。

しかし、たとえば、「今でしょ」という商標の商標権を獲得できたからといって、これから「今でしょ」という名称の商品を販売するのは相当「寒い」のではないでしょうか。今、イナバウアーという名称の商品があったらどう思われるかを考えてみるとわかります。同様に、「倍返し」も「じぇじぇじぇ」も無事登録されたとしても、その登録時点ではかなり「寒い」状態になっていると思われます(ただし、「じぇじぇじぇ」については久慈の土産物の商標としてはしばらく有効でしょう)。なお、「おもてなし」は流行語エキスが薄い普通の言葉ですので特に問題ないとは思います。

ここから先は余談になりますが、実は、妻の実家が久慈なので、毎年帰省しています。今年は当然ながらあまちゃん関連グッズが大量に売られていましたが、「じぇじぇじぇ」グッズ、「北限の海女」グッズ等々、「あまちゃん」商標の使用を回避している商品が多く見られました(NHKエンタープライズは「あまちゃん」については既に商標登録しています)。「あまちゃん」ロゴ入りのグッズを販売していたある店の人から聞いた話ですが、ロゴを入れるのに結構なライセンス料を取られるそうです。NHKは番組自体は受信料で制作しているわけですし、久慈という舞台あってこそのドラマの成功だったわけですから、久慈の地元の店に対しては無償で商標権ライセンスするくらいのことはしてもいいんじゃないかなと思いました。