私も大好きな(コンサートも欠かさず行ってます)スガシカオさんがファンに対してCDを買って下さいというお願いをしています(参照記事)。CDが売れないと必要な制作費が捻出できないというお話です。

しかし、正直言って、シングル曲数曲のダウンロードでもいいやというレベルのファンに対して、フルCDの追加料金を払ってくれというのも微妙なお願いです。もちろん、その追加支払が制作費に回り、より高品質な作品につながるということはあるでしょうが、全体としては効率が悪いモデルです。

もっと直接的にファンがアーティストを支援できるモデルがあるべきだと思います。

KickstarterやCampfire等の製品やテクノロジーへの投資を一般消費者に求めるクラウドファンディングサイトは有名だと思いますが、音楽の世界で同じようなことをやるサイトとしてPledgemusicがあります。

考え方はKickstarter等と類似しており、アーティストがプロジェクト(典型的にはCDの制作)をサイトに告知して、期間を設定して、ファンから制作資金のpledge(投資)を募ります。必要な投資が集まるとプロジェクトがゴーになり、ファンはpledgeの金額にしたがっていろいろな特典が得られます。

たとえば、もう終了していますが、ドラマーのスティーブガッドのプロジェクトでは、21ドル投資するととCD本体に加えてリリースの1週間前にMP3のトラックをDL可能、300ドル投資すると楽屋訪問権付コンサートチケット、530ドル投資するとガッドのサイン入りシンバル、20,000ドル投資するとスティーブガッドのバンドが家に来て演奏してくれる(!)等々、さまざまな特典が提供されています。

スティーブガッドはマスを対象にプロモーションしても効果は知れていると思いますので、コアなファンをターゲットにしつつ、中抜きをできるだけ排除して、ファンが自分の意思で支払った資金ができるだけ多くアーティスト側に回るようにするのは理にかなっています。

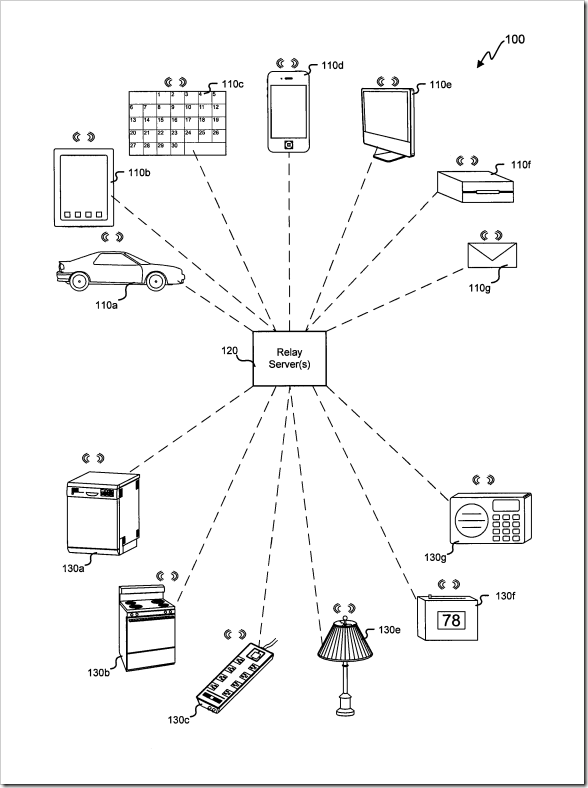

このように、従来型のレコード会社の機能をバイパスして、アーティスト(側のエージェント)が直接的にファンをエンゲージしていくモデルを、一般にDirect-to-Fan(D2F)と呼ぶようです。Wikipediaのエントリーは英語版しかないので(少なくとも日本では)まだ広く普及していない概念と思われます。

日本の握手券商法もD2Fの一種と言えないこともないのですが、レコード会社やマネージメント会社ではなく、アーティスト側が主導権を取る点がD2Fの本質だと思います。

まあ、今すぐスガシカオさんがPledgemusicや類似サイトで投資を募ってうまくいくかというと微妙かもしれませんが、長い目で見ると少なくともマニアックな音楽の世界ではD2F型への移行は段階的に続いていくと思います。