#普通のことしか書いてないので知財実務家の方は読むには及びません

IPDL(特許電子図書館)というサイトで特許庁の特許や商標の出願関連書類が見られるのはご存じの方も多いと思います。UIはちょっとアレですが、無料でいろいろ検索できるので便利です。

商標の情報を調べたいときはメニューの「商標検索」を使うことになりますが、これだと公報レベルの情報、いわば、スタティックな情報しかわかりません。その時点でのステータス情報を知りたい場合には、ちょっとわかりにくいんですが、「経過情報検索」のメニューを使います(これは、特許も意匠も共通です)。

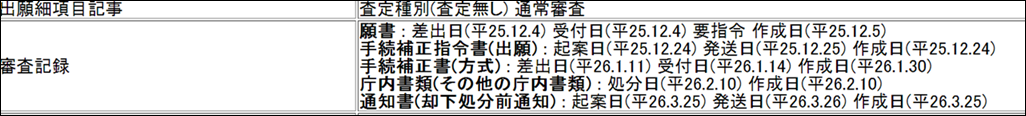

「経過情報検索」→「番号照会」から、「商標」のラジオボタンを選択して、「番号種別」で出願番号か登録番号のいずれかを選択して、出願番号あるいは登録番号を入力して検索します(特許の場合は公開番号を入力することもあります)。検索結果から出願情報を選択して審査記録を見ると、その時点での審査の状態がわかります(とは言え完全なリアルタイムではなく1〜2週間くらいのタイムラグがあります)。業界で「包袋」(英語ではwrapper)といわれている審査で使用されているすべての書類の情報です。

たとえば、上記の審査記録データを見ると、出願はされたものの何からの形式的瑕疵(たとえば、手数料額の間違い)があったので、手続補正指令書が送付され、それに対応して出願人が手続補正を行なったが、それでもミスが修正されなかったので手続却下になったということがわかります。

しかし、これらの書類の具体的内容は、特許庁に閲覧請求を出さないとわかりません。料金が600円かかりますし、インターネット出願ソフトを使っていて、かつ、振替口座を登録等している人(要するに弁理士)以外の人は特許印紙を買って申請書類に貼って郵送するか、特許庁まで行って閲覧しないといけないのでめんどくさいです。しかも、請求した人の記録が包袋に残ります。業者を使えば匿名で閲覧はできますが、それでも「誰か」が閲覧したという記録は残ります。

特許の場合には、IPDLの「特許・実用新案検索」→「審査書類情報照会」で包袋の書類の中味までネットで無料で(かつ証跡を残さず)閲覧できるのですが、残念ながら商標にはこれに対応するサービスはありません。

たとえば、自分が出願予定の商標の類似の先願がある場合、その先願の審査状況によって自分が出願すべきかどうかを判断しなければならないケースがあり得ます。この場合、審査書類の閲覧請求を出してしまうと、先願の出願人に「あーこの商標が登録されると困る人がいるのだな」ということがばれて「ならば無理にでも登録に持ち込むか」という判断をされてしまう可能性がありますので(特許と同様に)証跡なく閲覧できると大変助かるんですけどね。

特許庁への業務改善依頼の募集があった時に、経過情報の更新のリアルタイム化と商標の審査書類のIPDLでの照会という希望を出しましたが、どうも今すぐ対応という感じではなさそうです。(追記:twitterで教えてもらいましたが、商標の審査書類がネットで見られるようになるのは平成30年以降の計画だそうです(特許庁資料のp34参照)(先長すぎ))。