#ちょっと更新さぼりぎみでしたが、ちょっと反省して、今後はほぼ毎日更新を維持したいと思っています。

何を今さらという感じですが、e-Inkディスプレイ改良+本体色変更+値下げということでKinlde DXの黒モデルを買ってみました。

色は、正確には「グラファイト」、つや消しの黒です。なかなかナイスでKindleのちょっと安っぽいイメージが解消された感じがします。上写真は電源切れてる状態です。e-Inkなので表示が更新されない限り電力を消費しません。なお、ここから先は黒Kindleの話というよりもKindle一般の話です。

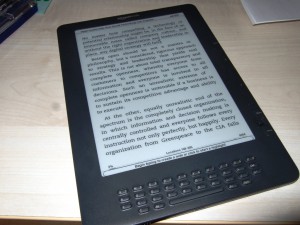

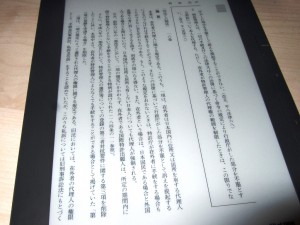

最近老眼が厳しくなったきたので字をかなり大きくして使っています(これはちょうど真ん中あたりの字の大きさ)。これだけでも電子書籍にする意味があるというもの。老眼の人だけなく、弱視の方などにとっても朗報でしょう。e-Inkの画面はさすがに見やすいです。iPad等の液晶タブレットとはまた別に読書専用端末として買う価値はあると思います。

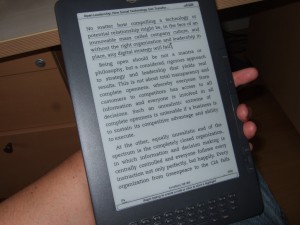

重さ的には、右写真のように片手で持ちながらページ送りボタンを操作するのにぎりぎりOKという感じ。電車で右手でつり革、左手でKindleというのもまあ何とかなりそうです。私は先代Kindle持ってないので比較できないですが、持っている人の話では「画面の切り替えがちょっと速くなったような気がする」とのことです。自分的には普通に読んでページ送りする分には問題ないですが、メニューからいろいろ操作する時はちょっとモタモタするかなという感じ。

なお、AmazonのKinlde Storeで買った本は、Amazonのサーバ側で情報管理してますので、KindleハードでもiPhoneでもiPadでもPCでもMacでも読めます。もちろん、ハイライトやノートも同期されますし、どこまで読んでるかも管理してくれてます。Kinlde持ち出すほどではない時にちょっとiPhoneで続きを読むことなどが可能。

日本語は正式には使えませんが、フォント埋め込みのPDFファイルなら日本語で読めます。上の写真は、最近、特許庁サイトから無償ダウンロード可能になった工業所有権法逐条解説(通称青本)。全然読めます。ただし、PDFだと字が大きくできません(正確に言えば、大きくはできますがページが画面からはみ出してスクロールが必要になりますので非常に読みづらくなります)。ということで、PDF読むためにはKindle2の画面サイズだとちょっと厳しくて、やはりDXのサイズは欲しい気がします。なお、PDFからEPUB形式への変換ソフトも出回ってますので、これを使うと地の文については文字サイズを自由に変えられるようになりますが、図や表は再現できませんので、やはり限界があります。

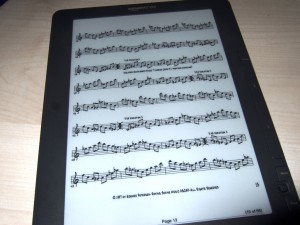

PDF化したA4サイズの譜面もぎりぎりOKという感じ。

今回Kindleをいじってみてすごいと思ったのは、ソーシャル機能。まず、「Popular Hilight」機能。これは、今読んでいる本で、他の多くの人がハイライトしている部分(要はここ大事とアンダーラインを引いた部分)を表示してくれる機能。いわば、クラウドソーシングで本のサマリーをしてくれるようなものです。ここだけ先に読んでおくと、その本のポイントがわかります。

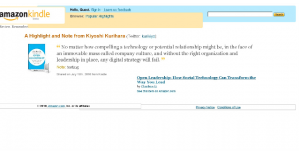

そして、twitter連係機能(facebookとも同様の連係が可能)。自分が読んでる本で気に入った部分をハイライトした時に簡単なキー操作をするだけでtwitterに当該箇所をつぶやけます。引用本体はAmazonのサイトにあってtwitterにはそこへのリンクだけが(コメントと共に)つぶやかれますので、140文字の制限は問題になりません。リンク先に行くと引用部分、そして、その書籍の販売ページへのリンクがあります。twitter(やfacebok)で信頼できる知り合いがつぶやいてる→リンクをたどると引用文→なかなかいいこと言ってるじゃないかと思うとそこには書籍の販売ページへのリンクが。という感じで新たに書籍(紙にしろKindle版にしろ)を売るための商流ががっちりできてます。

何かずいぶん先に行ってしまったなあという印象を持ちました。