All FacebookというFacebook関連情報専門のブログに、2/25付けで“Facebook Patents The News Feed”というエントリーが掲載されました。タイトルだけ読むとFacebookがニュース・フィードそのものの特許権を取得したかのように見えますが、実際は、SNSの中でフレンドのアクティビティ(コミュニティに参加/脱退、プロフィール更新、写真のアップ等々)をまとめて表示するという方法に関する特許のようです。

当該特許は2010年2月23日付けに米国で登録されています。特許番号は7669123。USPTO(米国特許商標庁)の公報はこちらです。

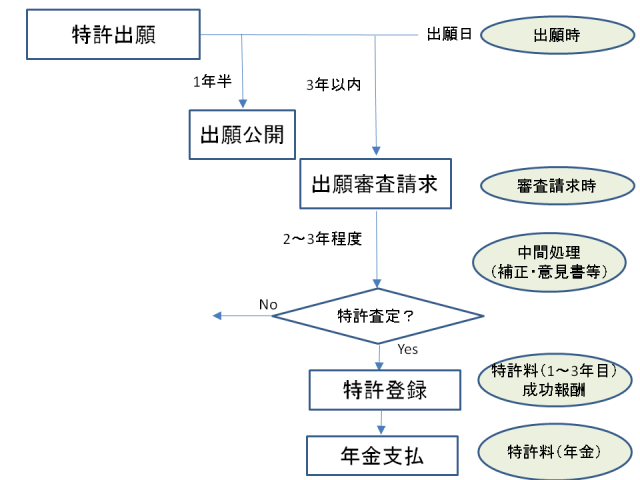

なお、当該特許は国際出願されており、日本でも出願されています(ただし、日本ではまだ登録されていませんし、登録されるかどうかも現時点ではわかりません)。日本での公表番号は特表2010-500648です。IPDL(特許電子図書館)で、特許実用新案検索→特許実用新案公報DB→文献種別にA、文献番号に2010-500648を入れると検索可能です。当該文献の要約部分は以下のようになっています。

【要約】

ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示するための方法を記述する。その方法は、所定の組の視聴者に対してニュース項目へのアクセスを制限 するステップと、ニュース項目に序列を割り当てるステップと同様に、ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した活動に関するニュース項目を生成するス テップと、活動の少なくとも一つに関連した情報リンクをニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップとを含む。その方法は、所定の組の視聴者の少な くとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列でニュース項目を表示するステップと、表示されたニュース項目を動的に制限するステップとをさらに含んでもよ い。

また、具体的な権利範囲を決める「請求の範囲」の項目である「請求項」の第一番目は以下のようになっています。

【請求項1】

ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示する方法であって、

ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した複数の活動に関する複数のニュース項目を生成するステップと、

前記複数の活動の少なくとも一つに関連した情報リンクを前記複数のニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップと、

所定の組の視聴者に対して、前記複数のニュース項目へのアクセスを制限するステップと、

前記複数のニュース項目に序列を割り当てるステップと、

前記所定の組の視聴者の少なくとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列で前記複数のニュース項目を表示するステップと

を含むことを特徴とする方 法。

これだけ見ると何のことかわかりませんが詳細な説明の部分を読んでいくとわかります。かいつまんで説明すると、ここで言う「ニュース配信」とは一般的なRSSフィードなどの話ではなくて、SNSにおけるユーザーのアクティビティ関連情報のことを指しています。具体的にはプロフィール更新、イベントへの招待、写真のアップ、コミュニティの作成等です。facebookやLinkedInのトップ画面で「xxxさんがプロフィールを更新しました」という感じでフレンド(自分と直接つながってる人)の情報が一覧されていますが、まさにその機能のことを指します。mixiですと、たとえばサンシャイン牧場のアプリケーションで「xxxさんの牧場に虫が発生しました」等々表示されますがそれに近いと思われます(mixiアプリの実装がこの特許の権利範囲に含まれるかどうかはもっとよく調べないとわかりません)。追加:「サンシャイン牧場の虫発生」はユーザーのアクティビティに基づいているとは言えない(システムが勝手に決めること)なので範囲外かもしれません。

TechWaveの2/26付けのエントリー“FacebookがTwitter風の画面表示で特許取得=ソーシャルメ ディアへの影響は?”では、

Twitterを初め、Google Buzzや、日本のAmebaなう、Greeなどにも該当しそう。

と書いてありますが、それはなさそうです。Twitterの表示はあくまでもユーザーが入力したメッセージがそのまま表示されるだけであって「xxxさんがyyyさんをフォーローしました」というようなシステムが生成したメッセージが表示されるわけではないからです。

というわけでめちゃくちゃ範囲が広いというわけではないですが、SNSの機能としては割と便利な機能を押さえていますので、米国ではちょっと影響があるかもしれません。

#本記事は後日加筆・修正する可能性があります。