Expo会場の様子、大手コンサルタント会社から名前を聞いたこともないスポット・ソリューションの会社まで、大変な熱気です。Saleseforce.comのクラウドがプラットフォームとしてエコシステムを確立していることがわかります。

会場特設ブックストアのベニオフ選書コーナー。自分の本、ニコラスカーの本、Freakecnomics、Facebook Effectなどの書籍が並びます。25%オフですがもうさすがにハードカバー本買う気にはならないですね。Kindle版の割引クーポンでも提供してくれればすぐ買ったのに。

基調講演開場前、カメラの広角が足りなくてちょっと広さ感が出てないですがものすごい観客数です。記者/ブロガーのMac率が妙に高い気が。

同じく基調講演前の時間つなぎのブッシュそっくりさん(ややスベリ気味)。

初日基調講演中に客席最前列にずっと座ってたBlack Eyed PeasのWill.i.am、Salesforce.comの社会貢献活動つながりだと思うのですが、エンタープライズITの話はさすがにちんぷんかんぶんだったのでは。ところで、本名William→Will.I.Am(我は意思)という芸名はなかなかナイス。後のランチョンセッションで講演者の一人が「『お父さんはWill.i.amの前で講演してきたんだぞ』と娘に自慢できますよ、サンキュー、ベニオフ」と言ってたのがちょっとほほえましかったです。

講演者用のモニター、現在のスライドだけでなく、次のスライドも映してます。これはわかりやすい。ちなみに開場後方の上部にも同じモニターとプロンプターがあって視線を落とさず講演が可能になってました。

Database.comの宣伝垂れ幕、drop database …のコマンド列がナイス。

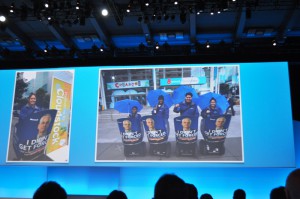

初日の会場付近でMicrosoftの人たちがセグウェイに乗ってDynamics CRMのチラシを配ってました(モスコーニセンターに行ったことがある人はわかると思いますが、ダウンタウンから行ってモスコーニ・ノースに曲がる角のところです)。ところで、ここは、昨年度もSugar CRMの人たちが「クラウドにデータを預けてロックインされるな」というチラシを配ってました(参照エントリー)。コンペ企業のアンチキャンペーンの定位置なのでしょうかね。

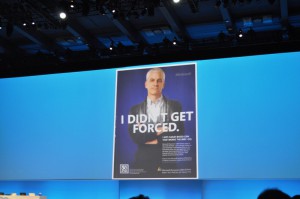

セグウェイに貼ってあるのはエコノミストやWSJで展開していたらしいMicrosoftのSaleforce.com対抗キャンペーン広告。”I Didn’t Get Forced”(私は強制されてない=自分の意思でDynamics CRMを選んだ)というコピー、当然ながら”Forced”という単語がSalesforce.comを示唆してます。

「『悪の帝国』Microsoftがこんなことやってるようだが」という前振りがあって、ベニオフの呼びかけに応えて壇上に登場したのはまさにその広告の人物バーナードさん(ダースベイダーのテーマに乗って登場(笑))。ベニオフが「どうか目を覚まして戻ってきてくれないか」とお願いすると、会場も「戻ってこい」の大合唱。そして、ついにバーナードさんも「わかったよ」と折れて、会場はスタンディングオベーション。まあいかにもアメリカぽい演出です。

WSJの記事によるとバーナードさんはベニオフの友人であるらしいです。この人が俳優さんなのかリアルな顧客なのかは会場ではいまいちよくわからなかったのですが、前述WSJ記事によればどうやら俳優さんであるようです、もし俳優で、かつ、ベニオフの真の友人だとするならばその友人の会社を揶揄するCMに出演するのはそもそもどうなのよと思いました。まあ、お遊びとしてはおもしろいのですが、「こういうのはSalesforce.comの社風と違うんじゃない」というような誰かのツイートがあったのも事実。

レセプションのゲストはスティービーワンダー! 懐メロ中心の営業モードで会場は大盛り上がりでした。Will.i.amとのデュエットも実現。後ろに映ってる巨漢ベースはネイサンワッツ。