ちょっと前になりますが、GIGAZINEが「Appleが『丸みを帯びた長方形』のデザイン特許を取得」という記事を載せていろいろなところで話題になっています。(元記事はたぶんこちらで米国でもいろいろなところで議論されています。)

まず、最初に言っておきたいことは、ここで言う「デザイン特許」とは日本でいう「意匠権」に相当するということです。米国の特許制度は、技術的アイデアに関する「特許」(Utility Patent)と工業デザインに関する「特許」(Design Patent)を一緒に扱う制度になっていますが、日本では後者を「意匠」と読んで別に扱っています。

ということで、”Design Patent”を扱っている米国の記事を翻訳する時にはできれば「意匠」と訳していただきたいです(せめて、「デザイン特許(日本では意匠権に相当)」とでもしていただきたいです)。この話、何回も書いているのですがなかなか定着しません。GIGAZINEさんも本ブログの記事にたまにリンク張っていただいていることから、本ブログをチェックされていると思いますので、よろしくお願いします。

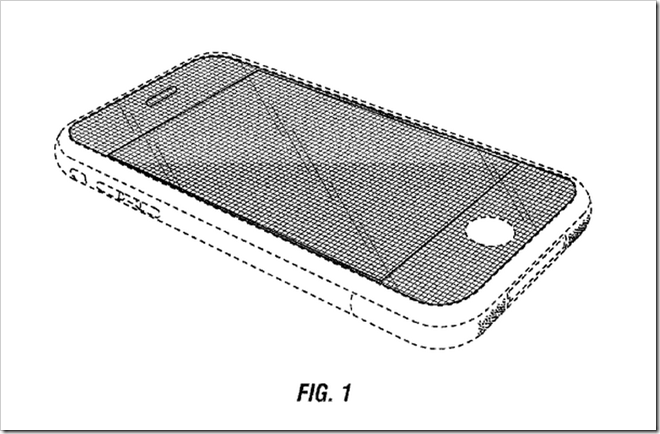

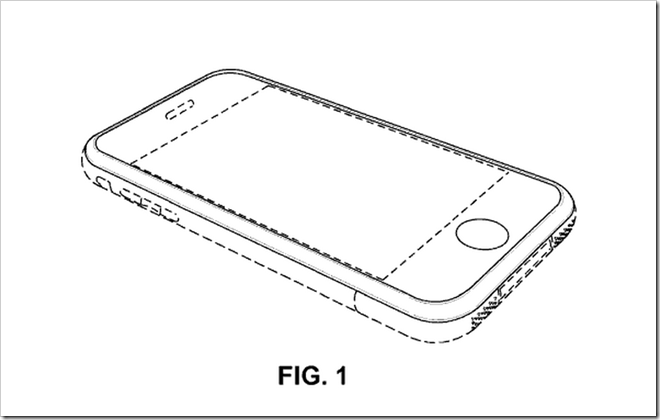

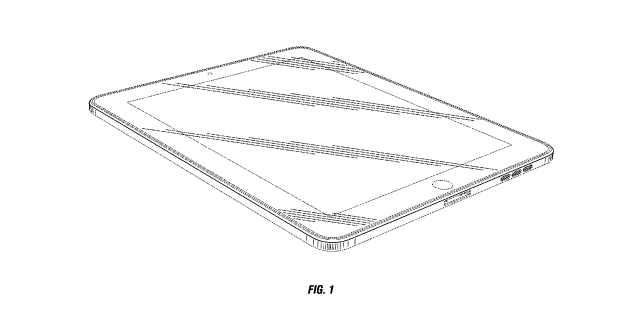

さて、この問題のアップルの意匠権ですが、米国特許番号D670286(※頭にDが付いているのはDesign Patentを表わします)で、2010年11月23日に出願されて、2012年11月6日に登録(権利化)されています。その代表図が下図です。

ちょっとわかりにくいのですが破線で示された部分(コネクタやボタン等)は意匠権の範囲外(単なる参考)なので実線部分、すなわち、外周部分だけが意匠権の対象になっています。ということで、「Appleが『丸みを帯びた長方形』のデザイン特許を取得」というのは(言葉使いの問題を除けば)あながち間違っていないことになります。より正確に言うと、意匠権は出願時に指定された物品(この場合はPortable display device)との関係において生じますので「Appleが『丸みを帯びた長方形』の携帯情報表示機器の意匠権を取得」と書けば一応は正確かと思います。

なお、余談ですが、この意匠の創作者14名の中にはスティーブ・ジョブズが含まれています。

では、なぜこんなシンプルかつどこにでもありそうな工業デザインが登録されてしまったのか、今後どのような影響があるのか(角の丸いタブレット端末は作れなくなるのか)という点について検討していきましょう。

さて、この登録意匠D670,286ですが、出願番号は29/379,722で、それは出願番号29/354,599の継続出願で、それがまた29/353,307の継続出願になっています。継続出願の出願日が元出願日にまで遡りますので、D670,286の実質的出願日は、2010年1月6日となります(ちなみに初代iPadが発表されたのは2010年1月28日)。

意匠も特許と同様に新規性・進歩性(創作非容易性)がなければ登録されませんので、2010年1月6日の時点でこれと類似の工業デザインが存在していたかがポイントになります。(なお、この既存デザインは別に意匠の出願書類でなくてもよいので、たとえば、雑誌に出ていたデザインと似ていれば登録にはなりません(参考エントリー:「『2001年宇宙の旅』を証拠にSamsungがAppleに反論したのはおかしなことではない」)。

当然ながら米国特許庁の審査では、数多くの書類を検討して、出願日時点で類似したデザインがたぶんなかったのだろうという読みの元に登録査定を出します。どのような先行デザインがチェックされたかはこのサイトで見るとよくわかります。Apple自身の製品を含む多数の製品のデザインとの比較が行なわれた上での審査結果です。しかし、ないことを証明するのは「悪魔の証明」なので必然的に漏れが生じます。また、創作が容易だったかどうかは審査官の主観がどうしても入りますので当然にぶれが生じます。

なお、特許と同様に意匠でも完成された状態の物を先に見てから後付けで考えると(実は今まではなかったものであるのに)当たり前に見えてしまうことがあるので注意が必要です。たとえば、iPadのように縁なし全面ガラスでボタン類、コネクタ類を最小化したミニマリズム的デザインの携帯情報機器は実はあまりなかったのではと思います。

と言いつつ、さすがにこの外周の形状だけで意匠登録されてしまうのはちょっと審査が緩すぎないかという批判は米国の識者の間でもあるようです(私もそう思います)。実際にアップルがこの意匠権に基づいて権利行使したならば、(1)曲線のRまでコピーしたデッドコピー商品でもない限り、対象品と非類似と認定されるか、(2)出願時点で存在していたデザインから容易に創作できたので無効とされるか、(3)画面の標準アスペクト比から形状は必然的に決まり、角が当たると痛いので丸めるのは当然ということから機能的に必然的に決まる形状であって創作性がないので無効とされるか、等の理由により権利行使できない可能性が高いのではないかと思いいます。