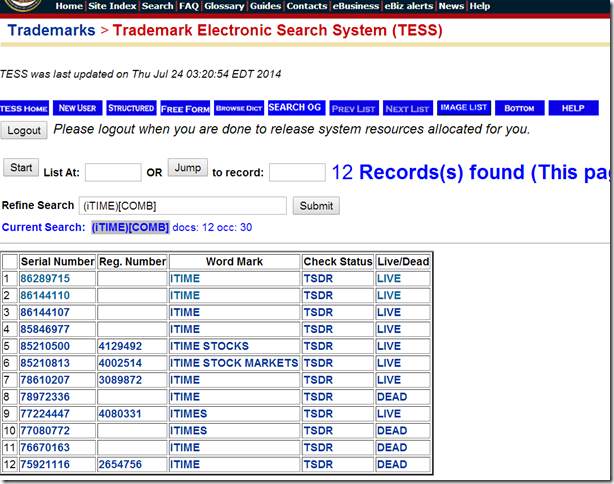

今回は前回紹介したiTimeと銘打たれたアップルのスマートウォッチ特許の中味を分析してみましょう。

その前に、以前にもiWatchと関係するのではないかという特許出願(米国公開番号US 20130044215)があって、このブログでも分析したことがありましたのでそれについて書いておきます。

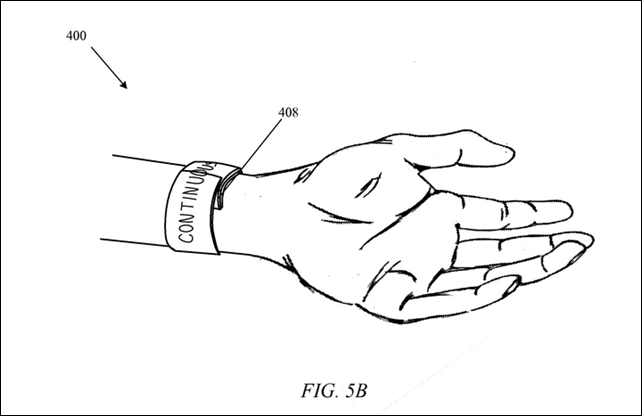

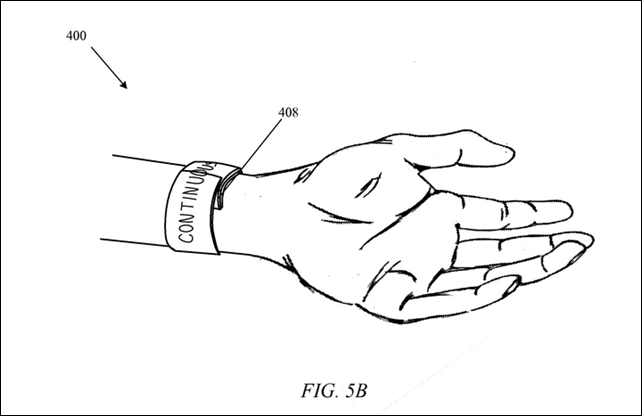

そこで開示されていたアイデアはフレキシブルなディスプレイ(e-Paper?)を使った平べったいブレスレット型のデバイスで、ベルト全体に表示がされることが特徴になっていました。デザイン的にはかなり革新的だったので、実際の製品もこういう風になればよいなと思っていたのですが、現在の業界の噂から判断する限り、そうはならなさそうです。残念です。

ところで、この特許出願、前回のブログ記事執筆時点では審査係属中だったのですが、結局拒絶になったようです。クレームされていた「ベルトの裏側にセンサーを設けてベルトの重なり部分を検知して表面ディスプレイ表示を調整し、表示に切れ目が生じないようにする」というアイデアは、似たようなアイデアが既に公開されていて特許性なしと判断されたようです。

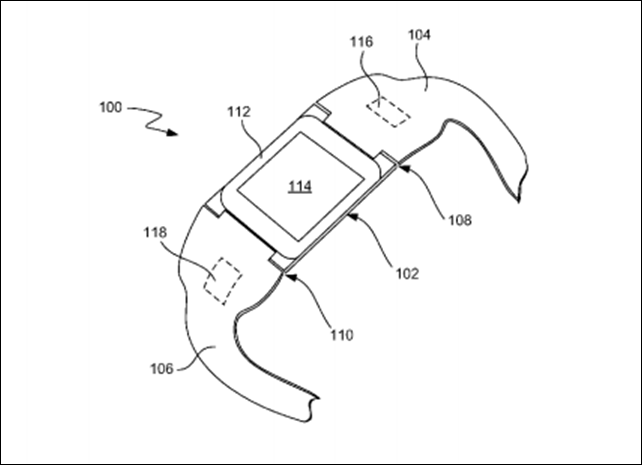

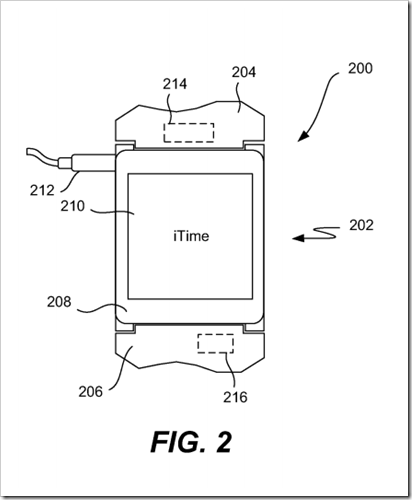

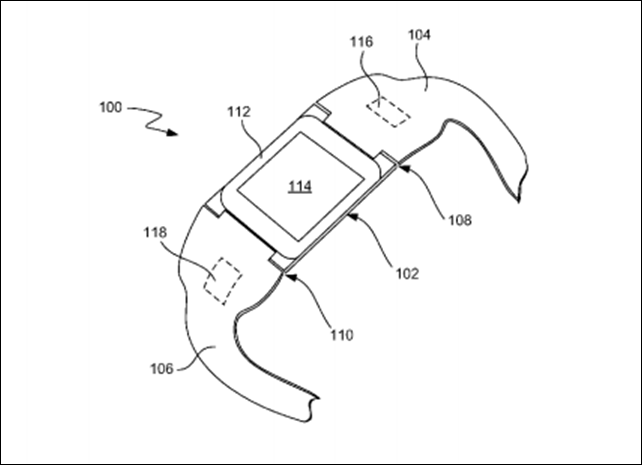

さて、今回の特許(8787006号)(まだ、Google Patentsに載っていないようなのでUSPTOサイトへのリンクとなります)ですが、図面を見る限り、普通の腕時計のようなベルト+本体のデザインになっています(特許図面は機能を表現するものですから、実際の工業デザインとは直接関係ありませんが)。

開示されているアイデアは、センサー搭載、近隣デバイスとの相互通信、ペアリング相手との距離が離れた時の警告(スマホ盗難防止用です)、ジェスチャーによる操作等、今となっては当たり前のものが中心です。

興味深いのはクレームです。ここがアップルが特許として独占できる部分になります。クレーム1は以下のようになってます(翻訳は栗原による)。

An electronic wristband to be worn on a wrist of a user,the electronic wristband comprising:

a central portion having a receptacle area configured to receive and electrically connect to a mobile electronic device, the mobile electronic device including a display and being independently useable apart from the electronic wristband to perform a first set of functions; and

at least one band portion coupled to the central portion and suitable to assist with securing the electronic wristband to the wrist of the user, the at least one band portion including a wireless communication transceiver provided internal to the at least one band portion and operatively connected to the mobile electronic device when the mobile electronic device is received in the receptacle area, wherein the mobile electronic device, when received in the receptacle area, is operable to perform a second set of functions, the second set of functions including all of the first set of functions and further including wirelessly communicating user input received by the mobile electronic device to a second electronic device via the wireless communication transceiver.

ユーザーの手首に巻く電子リストバンドであって、

モバイル電子機器を収容し、電子的に接続する収容部位を備えた中央部と、中央部と結合され前記リストバンドをユーザーの手首に固定する少なくともひとつのバンド部とを備え、

前記モバイル電子機器は、ディスプレイを備え、前記電子リストバンドとは分離して使用されて第一の複数機能を実行可能であり、

前記バンド部は、内部に無線送受信手段を備え、前記モバイル電子機器が前記収容部位に収容された時に、前記モバイル電子機器と作動的に接続され、

さらに、前記モバイル電子機器は、前記収容部位に収容された時に、第二の複数機能を実行可能であり、

前記第二の複数機能は前記第一の複数機能を包含し、さらに、前記モバイル電子機器が受信したユーザー入力を無線通信送受信手段を介して第二の電子機器に伝える、

電子リストバンド

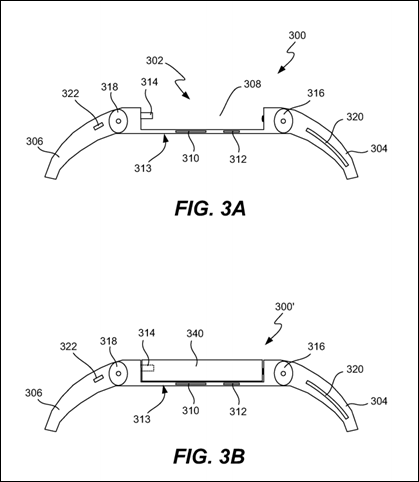

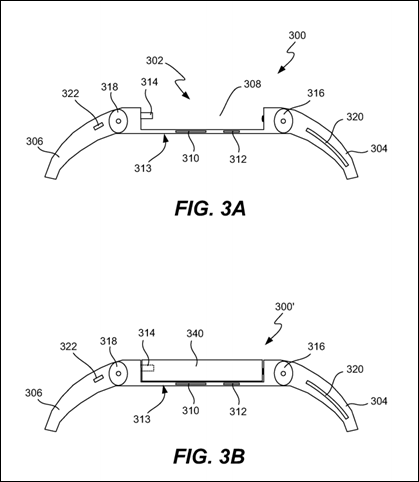

収容部位(receprtable area)とは下の図の308に相当する部分です。要は、時計本体(340)(上記クレームで言うmobile electronic device(モバイル電子機器))がベルトから脱着可能になっているわけですね。時計本体単独でも機能を提供できますが、通信機能を初めとする追加機能はベルト側で提供するということです。

ベルト側にも通信用電子回路が入っているのが前提なので、単なるベルト交換を目的にしたものではなさそうです。ベルト部分と本体部分を別々にアップグレードできることを目的としているのでしょうか?ひょっとするとiPod Nanoのアクセサリー(にするつもりだったもの)の特許なのかもしれません。

いずれにせよ、こういうモジュール型の設計は保守性を犠牲にしても一体型デバイスにしたがるアップルの設計思想と相反するような気もします。

とは言え、特許としては成立してますので、こういう着脱型スマートウォッチ製品を企画しているメーカーは注意が必要です。

なお、特許が取れたからと言ってその通りに製品を作らなければいけないわけではありません。たまに勘違いしている人がいますが、特許を取れるか取れないかの話と、物として製造販売するかの話は別ドメインです。特許を取れなくても(他人の特許に抵触しない限り)製品として製造販売するのは自由ですし(自分が独占的に製造販売できないだけの話です)、特許を取れたとしてもその通りに製品を作らなければいけないわけではありません。