日本では、いろいろな事件により、過剰な規制が懸念されているドローンですが、そのテクノロジーとしての可能性は否定できません。米Amazonがドローンで商品を配送する計画(Amazon Prime Air)を公表して世間を驚かせたのは記憶に新しい(イメージビデオ)ですが、4月30日にその関連の特許出願が公開されました(参照記事)。公開番号は20150120094です(まだGoogle Patent Searchに載っていないのでUSPTOのサイトにリンクを貼りました)。なお、公開されただけであってまだ特許化されたわけではありません。

ところで、上記のCNN記事ですが、”Amazon drone delivery proposal now patented”という修正前のタイトルがGoogleのキャッシュに残っており、CNN記者でも特許出願の公開と権利化がごっちゃになっている人がいるのだなあと思いました。

さて、特許出願の内容通りにサービスが実装されるとは限りませんが、特許出願の内容を見ることは、出願人(この場合はAmazon)がどのような具体的応用例を考えているのか、また、どのような技術を特許として独占しようとしているかを知る上での「ヒント」にはなり得ます。

基本的アイデアはドローンで荷物をピックアップして目的地で下ろすという単純なものです。ユーザーが”Bring It To Me”オプションを指定することで、ユーザーが今いる場所に荷物を届けてもらうことができます。さらに、いくつか興味深い付加的技術が開示されていますので、その一部をご紹介します。

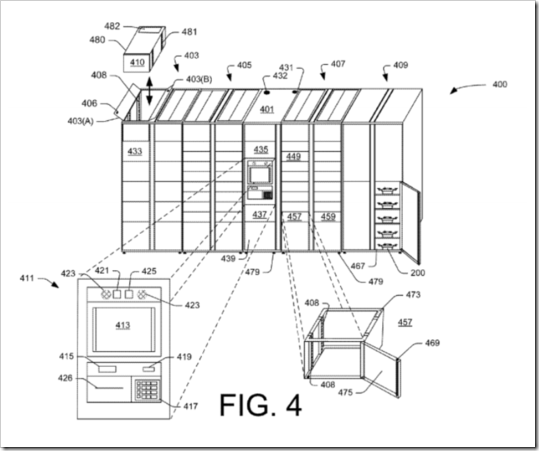

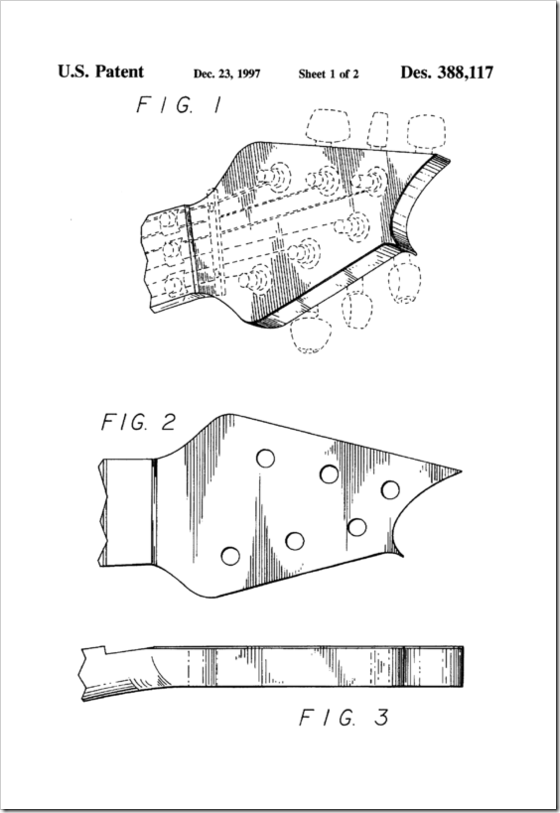

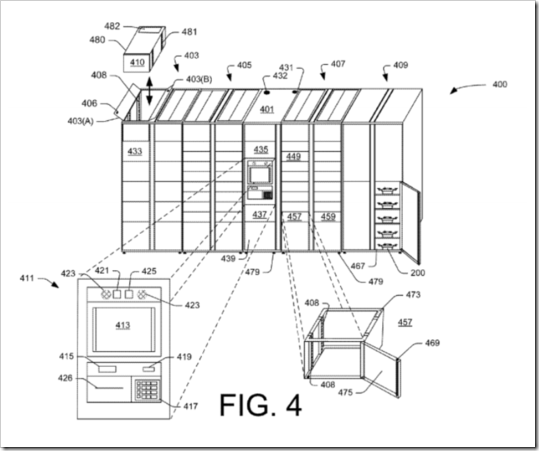

複数のドローンをまとめて格納するための発着所のイメージです。現物があるなら見てみたいですね。

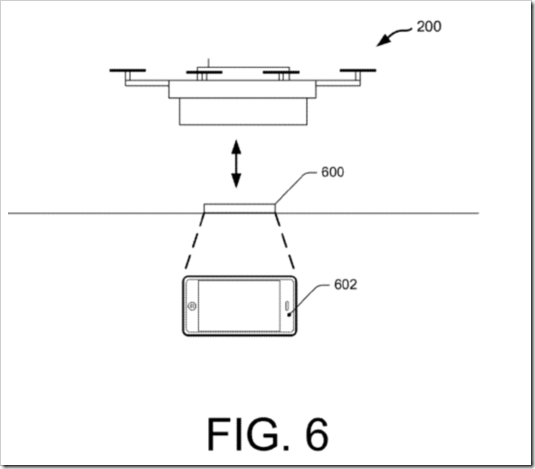

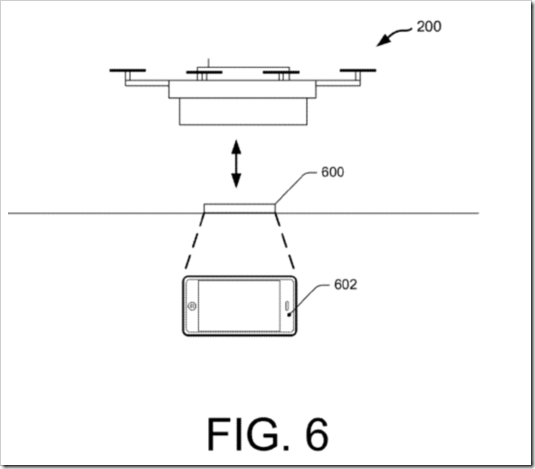

ユーザーのスマホ等のモバイル機器をドローンの発着場所指示に使うというアイデアです。ユーザーがモバイル機器をドローンを着陸させたい場所に置きます。モバイル機器はドローンの映像をカメラで撮影しながらドローンと無線でやり取りし、正確な着陸位置をコントロールします。たとえば、屋外にあるテーブル上などの安全な場所にドローンを着陸させることができます(ドローンがプールに着陸しちゃったりしたら大変ですからね)。なお、スマホの真上にドローンがのっかってしまわないようスマホのごく近くに着陸させるという実施例も記載されています。

権利化の観点から見てみるとクレーム1は次のようになっています。

1. A system for aerial delivery of items to a destination location, comprising:

a plurality of unmanned aerial vehicles, each of the plurality of unmanned aerial vehicles configured to aerially transport items;

an unmanned aerial vehicle management system, including:

a processor;

and a memory coupled to the processor and storing program instructions that when executed by the processor cause the processors to at least:

receive a request to deliver an item to a destination location;

and send to an unmanned aerial vehicle of the plurality of unmanned aerial vehicles, delivery parameters identifying a source location that includes the item and a destination location;

wherein the unmanned aerial vehicle, in response to receiving the delivery parameters, is further configured to at least:

navigate to the source location;

engage the item located at the source location;

navigate a navigation route to the destination location;

and disengage the item.

(抄訳)

空輸で荷物を運ぶ複数のUAV(ドローン)とドローン管理システムから成り、

前記ドローン管理システムは目的地に荷物を運ぶ要求を受け取って、要求のパラメーターをドローンに送信し、

前記ドローンは出荷地に向かって荷物を積み、目的地に向かって荷物を下ろすよう構成されている空輸配送システム。

意図的にだと思いますが、かなり範囲が広く、従属クレームでもあまり限定を加えていないので、このまま権利化するのはちょっと難しい(逆に言うと万一権利化されると他社への影響が大きい)のではないかと思います。USPTOからは特に審査結果は出ていないので、最終的な特許はどのようになるか(そもそも特許化され得るのか)は読みにくいところがあります。上記のスマホによる着陸位置制御は権利化できるかもしれません。

アメリカでもドローンの規制は厳しくなっていますので、Amazonが想定したサービスが今すぐに実現可能なわけではありません。しかし、消費者にとっての価値とリスクの天秤で魅力あるサービスとみなされれば普及することになるでしょう。日本でも事故を起こす可能性があるので絶対禁止という単純思考に基づいた規制は避けてもらいたいものです。

[AD]まだ誰も思いついていないドローンの応用が特許化できるかもしれません。ご相談・お問い合わせはこちらから。