ウーバーやAirbnbなどのシェアリングエコノミー系(C2C系)の新興企業は特許とは縁がないと思われるかもしれません。特許は発明という技術的アイデアを保護するためのものであり、人為的な取り決めは対象外であるからです。

しかし、現実に、シェアリングエコノミー系の企業を運営するためにはインターネット関連の技術を使用せざるを得ません。そこで技術的に独自の創意工夫があるならば特許化できる可能性があります(もちろん、単にウェブで情報交換しているだけという当たり前の使用法であれば進歩性の欠如により特許化はできません)。

たとえば、ウーバー子会社のUber Technologies, Incは積極的に米国で特許出願をしており、そのいくつかは既に権利化されています。主に、カーナビゲーション関連の技術です。個人ドライバーと利用者をウェブで直接仲介するというビジネスモデルそのものの模倣を防ぐことはできませんが、仮に他社が同じビジネスモデルで競合してきたときも、ウーバーが提供するカーナビ機能は他社と比べて効率的(ドライバーはより多く稼げる)という評価をドライバーに得られれば大きな差別化要素にできるでしょう。

一般に、シェアリングエコノミー系ビジネスはアイデア一発のようなところがありますので、ビジネスモデルは容易に模倣されてしまいます。したがって、企業は、先行者利益、スケールメリット、ブランドイメージ等で勝負していかなければなりませんが、特許による技術独占はこれを後押しできます。

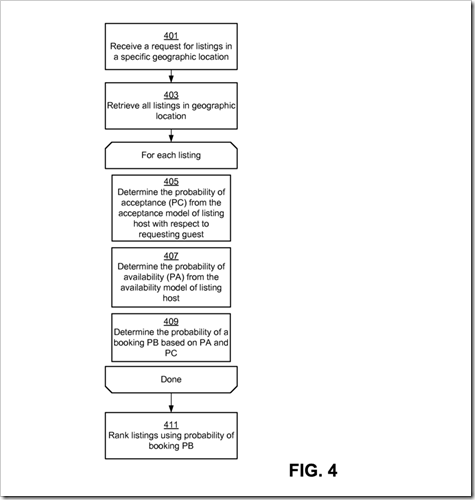

個人間の宿泊施設紹介サイトであるAirbnbも米国で特許出願しており、1件が既に公開されています。ウーバーの特許は後日解説することにして、この特許について簡単に分析してみましょう。出願番号はUS13802025、出願日は2013年3月13日、発明の名称は”Automated determination of booking availability for user sourced accommodations”(クラウドソーシング宿泊施設の空き状況の自動的決定)です。

発明のポイントは検索された宿泊施設の表示ランクにおいて、予測モデルで算出した部屋の空き状況を加味する店にあります。通常のホテルサイトですと、空室状況はホテル側が厳格に管理していますが、Airbnbの場合は貸す側も素人ですので更新が適当でウェブ上は空室ありになっていても、実際問い合わせると既に埋まっていたという可能性があります。こういう状況を最小化するための技術です。

現時点での審査状況を見ると拒絶理由通知に対応中であり特許化される可能性はあります。この機能が絶対必要かというとそうでもないですが、ユーザーの利便性向上、すなわち、Airbnbの差別化には貢献するでしょう。

一般的に言って、テクノロジー中心型ではないビジネスモデルのスタートアップ企業も、絶対特許出願せよとまではいいませんが、少なくとも特許出願の可能性を検討だけはしてみるべきでしょう。

[AD]テックバイザーは小規模企業、個人事業主を中心に情報通信技術関連特許出願のお手伝いをしています。詳細はお問い合わせください。