「”iphone”革製品に商標権侵害ない、中国裁判所アップルの訴え退ける」というニュースがありました。中国のメーカー新通天地が所有する革製品等を指定商品とするIPHONEの登録商標を無効にするAppleの訴えが棄却されたという話です。ゆえに、記事タイトルの「”iphone”革製品に商標権侵害ない」は不正確で、「”iphone”革製品の商標登録は有効」とすべきです。

中国の裁判資料を読むのはちょっとつらいので、中国商標局のデータベースおよび他の様々な報道からの情報を総合すると以下のような経緯と思われます。

2006年頃:Appleが中国でiPhoneの商標登録出願(ただし、皮革製品は指定せず)

2007年7月:Appleが米国でiPhoneを発表

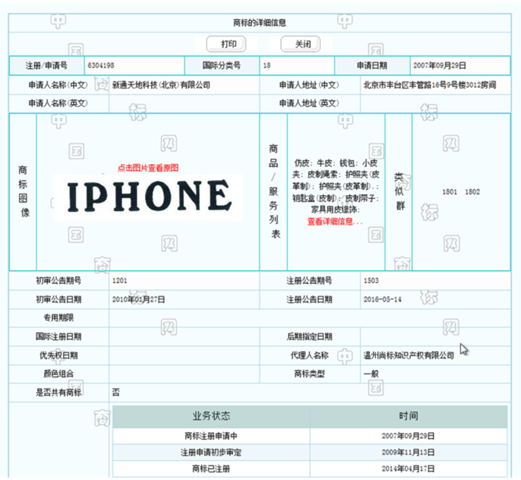

2007年9月:新通天地社が中国でIPHONEの商標登録出願(皮革製品を指定)

2009年:Appleが中国でiPhone販売開始

2014年:新通天地社のIPHONEが(異議申立後に)商標登録

Appleにとっての問題は、Appleでの出願では皮革製品(18類)を指定していなかったので先願として新通天地社の商標登録を排除できなかったこと、Appleは2007年9月時点での新通天地社の不正の目的を立証すれば無効にできたにもかかわらず、裁判所(および商標局)は中国国内でのiPhoneの周知性を認定しなかったこと、の2点と言えます。前者については、商品が類似しないと先願の地位が及ばないのはどの国も同じなので、中国特有の問題とは言えません(どちらかというとAppleのミスです)。後者については、現在の中国の商標制度の問題(海外でのみ著名になっている商標の勝手出願を禁止する明示的規定がない)と言えます。

ちなみに、日本の場合には商標法の4条1項19号という規定があるので、海外で有名になった商標を抜け駆け出願されても比較的容易に無効にできます。

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

(略)

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

この条文のポイントは海外のみで周知であれば国内では知られていなくても無効にできる点、および、商品が類似でなくても無効にできる点にあります。残念ながら現時点では中国にはこの条文に相当する規定がありませんので、中国国内でまだ周知ではない商標を中国で抜け駆け出願され登録されてしまうと、後から無効にするのは困難です。

アップルにとってやっかいなのは、iPhone用のケース(通常は携帯電話付属品として9類を指定します)の権利は押さえているのに、新通天地社が皮革製品の商標権に基づいてiPhone用ケースを製造販売する行為に対して権利行使できない点です。Appleは控訴して徹底的に争う姿勢のようです。

ポジショントークを承知で言えば、将来的に中国でビジネスを行なう可能性が少しでもあるのであれば、抜け駆け出願されてしまう前に先に中国で出願しておくことが最善策です。さらには、そのものずばりの商品・サービスだけではなく、取られると困る商品・サービスを防衛的に手広く指定しておくことも重要です。

中国の商標登録出願費用は1区分あたり10万円くらいです。さすがにあらゆる商品・サービスを指定すると450万円くらいになってしまいますが、AppleのiPhoneビジネスにとっては誤差のような金額なので、五輪エンブレム級に手広く出願しておくべきだったでしょう。

弊所でも中国への商標登録出願サービスを提供しています。1区分であれば約7万円で対応できますので、抜け駆け出願対策にご利用ください。