今回は、米国特許5778372、”Remote retrieval and display management of electronic document with incorporated images”(イメージを組み込んだ電子文書のリモート取得と表示管理)です(Google Patent)。出願日は1996年8月18日です。マイクロソフトの対Barnes & Nobleの侵害訴訟で侵害されたと主張されている特許です。

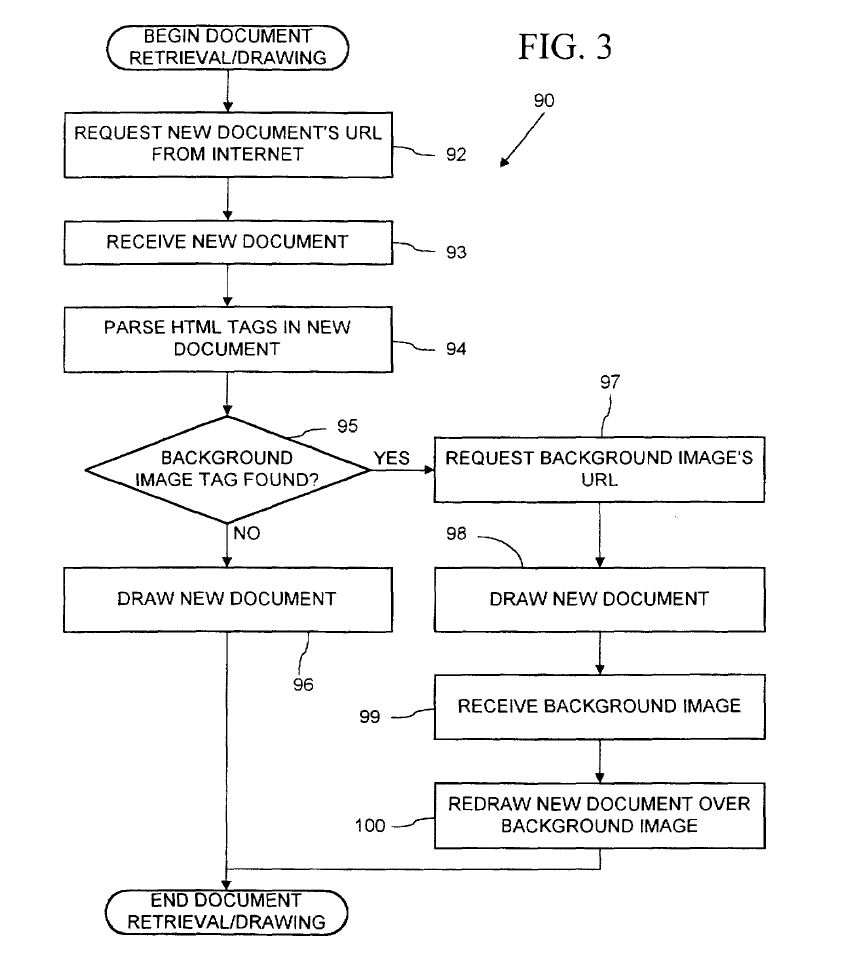

前回同様、この特許のポイントもシンプルです。背景にイメージが使われている文書を表示する時に、テキスト部分だけを先に表示して、背景イメージを後から組み合わせることで、ユーザーが文書の内容を早く読めるようにするということです。

最初のクレームの内容は以下のようになっています(翻訳は栗原による)。

A method of remotely browsing an electronic document residing at a remote site on a computer network and?specifying a background image which is to be displayed with the electronic document superimposed thereon?comprising in response to a user’s request to browse to the electronic document:

requesting the electronic document from the remote site on the computer network;receiving the electronic document from the remote site;requesting the background image specified in the electronic document from the remote site on the computer

network;receiving the background image from the remote site;drawing an initial display of the electronic document without the background image prior to receiving the

background image from the remote site; andredrawing the electronic document superimposed over the background image after receiving the background image

from the remote site;whereby the initial display of the electronic document is not delayed until the background image is received

from the remote site.コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトにある電子文書をリモートから閲覧し、当該電子文書と重ね合わせて表示される背景イメージを指定する方法であって、

ユーザーの電子文書の閲覧要求に応答する際の

1) コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトから電子文書を要求し、

2) リモート・サイトから電子文書を受信し、

3) コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトから電子文書内で指定された背景イメージを要求し、

4) リモート・サイトから背景イメージを受信し、

5) リモート・サイトから背景イメージを受信する前に背景イメージなしで電子文書の初期描画を行い、

6) リモート・サイトから背景イメージを受信する後で背景イメージにスーパーインポーズして電子文書を再描画する

ステップから成り

電子文書の初期描画が、リモート・サイトから背景イメージが受信されるまで遅延されることがないことを特徴とする方法

前回挙げた特許も何だかなあという感じですが、この特許も本当に進歩性が満足されているのか微妙な気がします。

と言いつつ、出願日である1996年(先発明のタイミングも考えると1995年)当時の技術水準を考えると、NetScape Navigatorが出たばかりですし、ネットも文字情報中心ということで当時としては斬新なアイデアだったのかもしれません。MosaicやNetScape等のブラウザの領域における先行技術は当然チェックした上で出願・審査されているでしょうから、新規性・進歩性を否定する文献証拠を見つけるのであれば、インターネットブラウザ以外の領域ということになるでしょう。

ところで、強い特許を取りたい方の立場から言うと、一般に、テクノロジーの黎明期にその時点でまだ誰も思いついてないうちに改良案を出すと強い特許が得られる可能性が高いです。現時点でのそういうおいしい分野はどこなのかということになると、ソーシャル、ネット広告、ロケーションベースサービスあたりは既に山のように特許出願がされていますので、それ以降のトレンドを追求する必要があるでしょう。