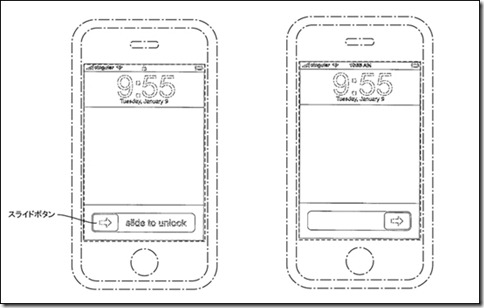

ちょっと前にAppleのSlide-to-Unlock特許(と意匠権)の話を書きましたので、ついでに、Bounce-Back特許の現状についてまとめておきます。

改めて説明しておくとBounce-Backとは、iOS系のデバイスに特有の挙動で、ページやリストのスクロール操作をしていて、最後のページに達するとページが先に行こうとしてある程度はみだすがそこから先には進まない、指を離すと何か弾力のある壁に跳ね返ったかのように元に戻るという表示することで、最後のページであることをユーザーに直感的に教えてくれるUIです。

最後のページでいきなりスクロールが止まってしまうと、ユーザーとしては、最後に達したのか機器が反応しなくなったのかの区別がつきません。かといって、最後のページを越えてスクロールしようとするとエラーメッセージを表示したり音を出したりする、あるいは、スクロールバーを表示してページ位置を示すというのもいかにも旧世代のUIという感じで、ユーザー体験(UX)的にはかなり劣ります。

Bounce-Backは、特許性うんぬんの話を越えてAppleのUI(UX)設計能力の高さを表わしていると思います。

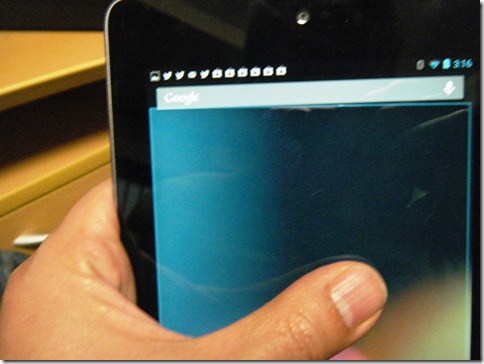

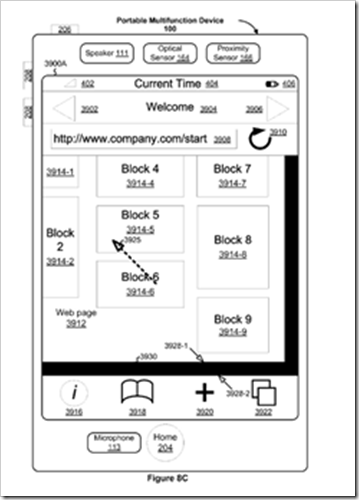

手持ちのNexus 7でページのスクロール動作をやって、最後に達すると青いシェードを使ってページが奥行き方向に傾くようなイメージを表示します。これはAppleの特許回避の苦肉の策と思われます。目的としてはBounce-Backと同じなのですが、ちょっと工業デザイン的な洗練性には欠けると思います。

特許侵害回避のために、このようなデザインを無理矢理考え出したりするのはイノベーションを阻害しているのではないかという考え方もあるかと思いますが、「Bounce-Backよりもエレガントな方法はないのか」、「いやそもそもスクロール自体を不要にするようなUIは考えられないものか」と特許侵害回避で苦労することで生まれるイノベーションもあると思います。

さて、米国のBounce-Backに関する中核的特許はUS7469381です。北カリフォルニア地裁でSamsungによる侵害が認定されています。同様の特許関して、韓国や欧州においても、それぞれ、Samsung、Motorolaによる侵害が認められています。また、米国で2010年4月に請求された再審査を一度クリアーしていることから、非常に価値が高い「値千金」の特許と考えられていました。特許評価会社によるスコアリングも高かったようです。

ところが、2012年5月に請求された2度目の再審査で、全クレームが新規性欠如により無効という暫定判断が出されてしまいました。再審査の請求人は不明(法律事務所名義になっている)のですが、まあおそらくはGoogle、あるいは、Googleサイドの企業なのでしょう。通常、再審査によって無効にされる場合でも一部のクレームは生き残ることも多いのですが、今回は全クレーム無効、かつ、進歩性ではなく新規性が否定されているので、一般論として言えば挽回は難しいと思われます。(この再審査の具体的内容はまだ見れていない(再審査の文書を読むのは結構大変)のですが、時間ができたらこのブログで書くかもしれません)。

このように、きわめて高い価値があると考えられていても、突然に無効に(無価値に)なってしまう可能性がある点が特許価値鑑定の難しいところです。

さて、本題の日本ではどうなっているかですが、US7469381に相当する特許は第4743919号(「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング、ドキュメントの並進移動、スケーリング及び回転」)です。現在、この特許は、現在サムスン(三星電子)を請求人とする無効審判に係属中です。アップルが日本でこの特許に基づいてサムスンを侵害訴訟で訴えているのに対する対抗措置です。米国で無効になりそうなので、日本でも同様の証拠と理由付けにより無効になる可能性が高いですが、前回も書いたように米国特許庁の判断と日本の特許庁の判断が必ずしも一致するとは限りません。日本では進行中の無効審判の書類は特許庁まで閲覧しに行かないと見られないのでこれ以上詳しい情報は書けません。

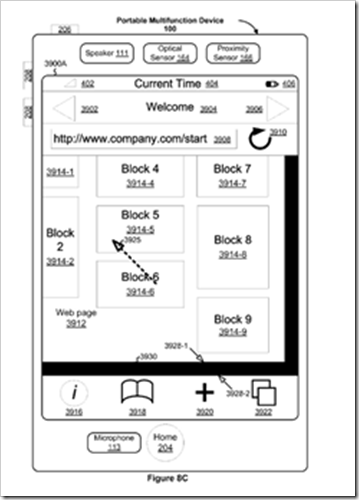

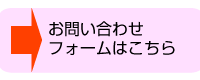

この特許第4743919号ですが、明細書にはアップルのタッチ操作系のUIのアイデアがかなり網羅的に開示されていますので、UI系の特許を調査されている方は一読しておくとよろしいんじゃないかと思います。特許化したいのであれば、ここに開示されていないアイデアを考え出す必要があります。また、この出願から派生した分割出願も1件特許化されています(第5130331号)が、これについてはいずれ書く予定です。