著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。

1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。

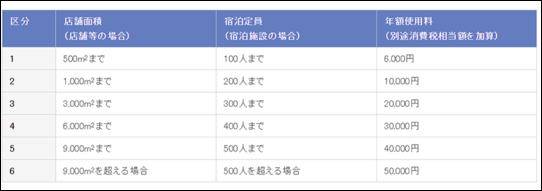

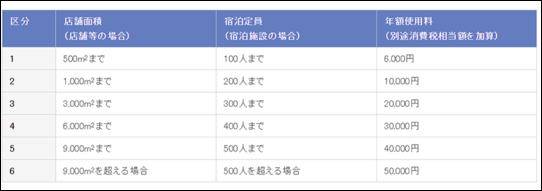

営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。

出典:JASRAC

それでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかもしれません。お店でBGMを流したい。しかし、JASRACに金を払いたくないという場合にはどうしたらよいのでしょうか?

一番簡単なのはラジオをそのまま流すことです。この場合は著作権法38条3項により著作権者の許諾は不要です。

38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

この条文の読み方はちょっとわかりにくいですが、

パターン1:放送されている番組を非営利・無料で流している時は許諾不要

パターン2:放送されている番組を通常の家庭用受信装置で流している時は(たとえ営利目的であっても)許諾不要

ということです。

ここで、「通常の家庭用受信装置」がどこからどこまでなのかには議論の余地がありますが、明確な見解はないようです。

なお、細かい話しですが「放送された」著作物ではなく、「放送される」著作物なので、上記はあくまでも放送をそのままリアルタイムで流す場合で、放送をいったん録音した場合は適用されません(そもそもこの場合には複製権の処理が必要になってしまいます)。

ここで、やっかいなのが、インターネットラジオです。インターネットラジオは「ラジオ」というくらいなので「放送」と思われがちですが、著作権法上は(少なくとも文化庁による解釈上は)「自動公衆送信」です(要するにYouTube等のオンデマンド配信と同じように扱われます)。なので、38条3項は適用されず、無許諾でBGMには使えません。

一部のインターネット・ラジオ業者は業務BGM用の契約形態を提供しており、この場合には、利用者側はJASRACに直接使用料を払う必要はありません(とは言え、インターネット・ラジオ業者に払う料金の中にJASRAC使用料が含まれていることになるので間接的には支払っていることになりますが)。USEN等の業務向け有線放送の場合も同じです。

JASRACのサイトに利用者側でJASRACへの料金支払が不要な(事業者側が支払ってくれている)インターネット・ラジオ、衛星ラジオ、有線放送事業者のリストが載ってます。大手のインターネット・ラジオ業者ですと、たとえば、モンスター・チャンネルはこの形態です。

これ以外に、JASRACとのBGM契約が不要な形態として、JASRACのサイトでは「福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用」が挙げられています(当面免除という位置づけ)。また、当然ではありますが、既に生演奏やカラオケで演奏権の処理を行なっている店舗ではBGM用に二重払いする必要はありません。

ややこしいですが、いずれにせよ、好みのCDをかけて通常のお店のBGMに使いたいという場合には、残念ながら、JASRACと契約を結んで所定の使用料を払う以外の方法はありません。

ここで、買ったCDをそのままプレイする場合は良いのですが、CD-Rに焼いたり、パソコンにリップしたCD音源をプレイしようと思うと、演奏権だけではなく、複製権の処理が必要になります。そして、複製権の処理になると著作権者(JASRAC)だけではなく原盤権者(レコード会社等)の許諾が必要になってきますので、現実的には許諾を取るのは困難になります。

私見ですが、営利目的で音楽の著作物を使うのであれば月500円くらいの料金を支払うのはしょうがないと思うのですが、もう少しわかりやすい仕組みにしてくれないものかと思います。

[AD]著作権に関するご相談はこちらから。