企業力の解説の続きです。前回は企業力獲得の第一歩は自社の競合群そして参照競合を明確化することだと書きました。つまり、「誰に対する差別化なのか」を明確化することが重要ということです。

今回のポイントは「どこで差別化をするか」ということになります。ここで重要なのがムーアが頻繁に使用するコアvsコンテキストモデルです。コアとは差別化につながるすべての企業活動を指し、コンテキストはそれ以外の要素を指します。ムーアは企業力の議論においては主に「クラウン・ジュエル」という言葉を使い、製品力の議論において主に「コア」という言葉を使っていることが多いようですが両者はほぼ同じ意味のように思えます(ちょっとこのあたりムーア氏自身にも混乱が見られるような気がします)。

いずれにせよ、企業が差別化要素にフォーカスするのは当たり前であり、シンプルな話のように見えますが、現実には多くの勘違いが見られます。典型的な勘違いはコア(差別化要素)とコアビジネス(稼ぎ頭)の混同です。企業が稼ぎ頭に経営資源を投入しすぎてコア(「クラウン・ジュエル」)に十分な経営資源を回せなくなることこそが企業がイノベーションを行えなく大きな理由のひとつです。

『ライフサイクルイノベーション』においてコア(差別化要素)とコアビジネス(稼ぎ頭)に関する混乱を説明するために、ムーア氏はタイガー・ウッズのたとえ話を使っています。その時とはウッズにまつわる状況も変わってしまったので、ここでは石川遼を使ってみましょう。

石川遼の収入の大部分はCM契約です。ゴルフの賞金も結構な金額ですが、CM契約の収入と比較すれば一桁少ないでしょう。では、石川遼は自分の資源(時間)をどのように使うべきでしょうか?ゴルフの練習をしている時間を削ってでもスポンサー探しに精を出すべきでしょうか?もちろん、そんなことはないですね。石川遼は自身のコアであるゴルフにできるだけ多くの時間を投入すべきです(スポンサー探しはアウトソースすべきです)。しかし、企業経営においては、差別化要素よりもその時点での稼ぎ頭を優先し、まさに石川遼がゴルフの練習よりもスポンサー探しに時間を使っているようなケースが見られるとムーア氏は警鐘を鳴らしているわけです。

さて、企業のコアが確定したならば、そこに経営資源を大胆に投入しなければなりません。ここで一番良くないアプローチはあらゆる機会に均等に賭けるという「安全策」です。結局、どの分野でも十分な差別化ができない可能性が高くなります(「脱出速度」に到達できない状況です)。つまり、一見、「安全策」に見えるやり方が最も危険ということになります。本来行なうべきは少数のコアに対する大胆な賭けです。

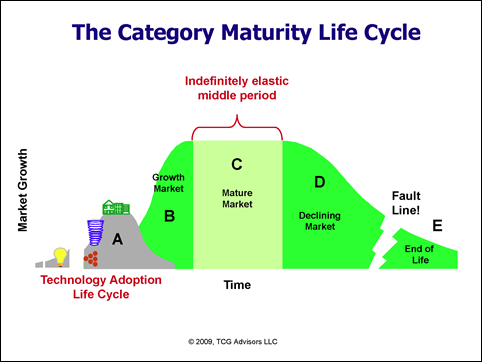

ここで必要になるのが「一にリーダーシップ、二にマネージメント」の考え方です。リーダーとは企業が進む方向を決める人で、マネージャーとはその方向に安全に進めてくれる人です。多くの企業は「一にマネージメント」のやり方で行こうとしますが、これは市場カテゴリーが成熟化しており、周期的な成長を享受しながらコスト削減を続けていくようなタイプの企業には向いていますが、変化が激しい市場カテゴリーには向いていません。

言うまでもなく「一にリーダーシップ、二にマネージメント」のやり方で成功した企業の典型例はAppleです。ジョブズ亡き後、マネージメントの方は問題ないとしてもリーダーシップの方がどうなってしまうのかは心配なところではあります。

次回は市場力について解説します。