スマートウォッチと呼ばれているカテゴリーの製品はいくつかあります。最近では、PebbleというiPhoneやAndroidと連携して使えるスマートウォッチ製品がクラウドファンディング・サイトのKickStarter始まって以来のスピードでファンディングされたことが話題になりました。ただ、マニア層を越えて、マスへの普及という点ではスマートウォッチというカテゴリー全体としてまだまだです。

言うまでもなく、マスで成功するためには、何らかのキラーアプリケーションによる「キャズム超え」が必要です。Appleを例に取れば、少なくとも、iPod、iPhone、iPadの世界ではAppleはこれに成功していると思いますが、AppleTVではまだまだといったところでしょう。iWatch(とたぶん呼ばれることになる製品)ではどうなるのでしょうか?

拙訳『インテンション・エコノミー』で、ドク・サールズは「ジョブズは死にかけた製品カテゴリーを再生するのが好きなのだ」と書いています。ジョブズの精神を引き継いだAppleはスマートウオッチという「死にかけのカテゴリー」を再生できるのでしょうか?

マニアの視点を離れて、一般ユーザーとしてスマートウォッチがあることで、具体的にどういう良いことがあるのかちょっと考えてみたいと思います。

1. スマホの周辺機器として

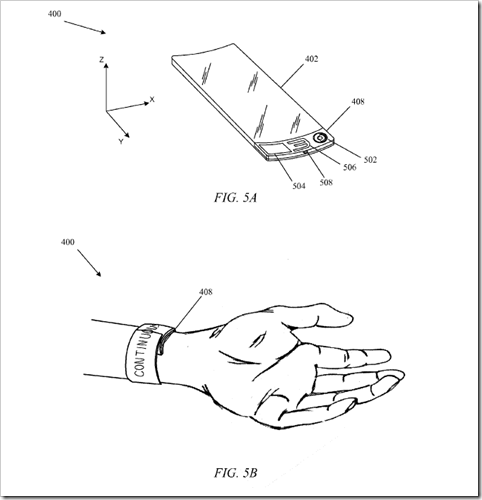

最近出てきたスマートウォッチ系のデバイス(Pebble、SONY SmartWatch等々)、そして、特許公開公報で開示されたAppleのアイデアでは、Bluetooth等でスマホと連携動作する仕組みになってます、要は、ガラケーにあるようなサブディスプレイとリモコンが一緒になったようなものです。

確かにあれば便利なのかもしれませんが、スマートウォッチの通知領域見てスマホ本体確認するのなら、最初からスマホ本体確認した方が話が早いような気がします。

しかし、スマホをバッグの中に入れることが多い女性の方にとってはこの機能は重要なのかもしれません(バッグの中に入れると着信のバイブがあってもわかりにくいですしね(Appleの特許公開公報にもこのメリットが触れられています)。とは言え、従来型のスマートウォッチは女性にとってはあまりにもファッション性を欠いていたと思います。

しかし、iWatchが特許公開公報で開示されているようにスラップブレスレット上に全面表示のような意匠になるのならば、女性でも抵抗感のないデザインが十分に可能に思えます。そうなると女性向けスマートウォッチというブルーオーシャン市場が一気に開けることになります(Apple株買っとこうかなとも思います)。

なお、先日紹介したAppleのiWatch公開公報には着信や通知があるとベルトの縁全体が光るというアイデアが開示されています(特許化できるか、そもそも実用化できるかはわかりませんが)。これはなかなかクールだと思います、

2.スタンドアローンのデバイスとして

次に最終的にはスマホと連携するにせよ、スマホを持ち歩かずにスマートウォッチだけで外出する際のユースケースは考えられるのでしょうか?

一番有望なキラーアプリケーションはFuelbandなどのフィットネス系ですね。これはありなのかもしれませんが、ちょっとニッチぽい気がします。

単独で音楽を聴く場合はどうでしょうか?どっちにしろヘッドホンは必要なので音楽ファイルはヘッドフォン側に置いてスマートウォッチはリモコンとしてだけ使う形になるんでしょうか。Apple的にはiPad Nanoとかぶるので難しいかもしれません。

スマートウォッチだけで電話するという使い方はどうでしょうか?時計側にマイクがあって話せるとスーパージェッター(古)のようで素敵ではありますが、実用上は厳しいので、結局Bluetoothのヘッドセットをスマートウォッチ側から操作するみたいな感じになるでしょう。これまた、Apple的にはiPhoneをカニバライズするのでたぶんやらないでしょう。

余談ですが、腕にはめる携帯電話という領域ではドクター中松氏が「ウデンワ」特許を取得したのは以前書いた通りですが、これも以前書いたとおり年金未納により権利が失効しているので、この特許に抵触する可能性はなくなっています。

まあ、いずれにせよ、水泳とかでもない限りスマホなしでスマートウォッチ単独で使うというパターンは想定しにくいような気がします(なお、Fuelbandも防水ではないので水泳には使えません)。

こう書いてみると、スマートウオッチならではキラーアプリケーションってあまりないような気もします。そこで重要になってくるのが工業デザインとしてのクールネスであって、「なくても別に困らない」というマイナス要素をはるかに凌駕するクールネスがあるかどうかがスマートウォッチ成功のキーだと思います(Pebbleもクールと言えばクールなんですが、それってテッキー的な視点でのクールであって、万人に受けるクールとはちょっと違うと思います)。という点でもiWatchには期待してしまいます。