クレイトン・クリステンセンHBS教授が創立した戦略コンサルティング会社Innosight社のワークショップ(主催は日本のコンサルティング会社INDEE Japan)を受講してきました(クリステンセン教授本人は来てません)。有償のセミナーでしたが会場(キャパ100名強)は満席、事業会社のキーマンとなる方々が多数出席されていたように思えます。

Innosight社というと拙訳『イノベーションへの解 − 実践編』の著者らがパートナーをやっている会社でもあります。今回の講師はこの著者の人たちではなく、COOのKevin R. Bolen氏という人でした。『〜実践編』も、参考書として受講者に配布されたようです(ところで、この本、翻訳してから5年経ちますが最近になって増刷になりました。長く売れるというのは喜ばしいことです)。

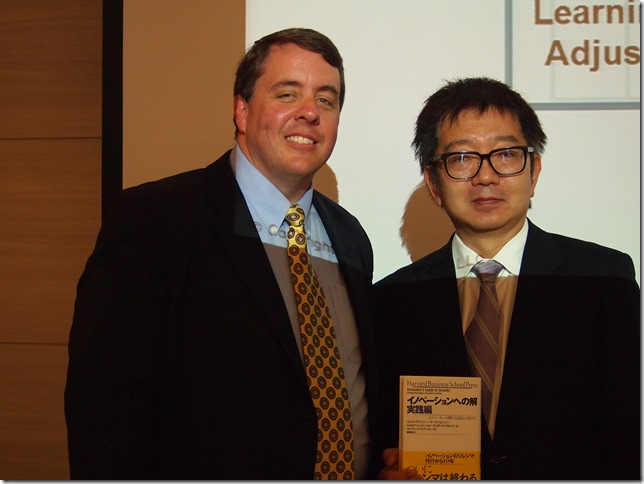

講師のInnosight社COO Kevin R. Bolen氏と記念撮影(プロジェクタ直撃w、髪の毛ぼさぼさですみませんw)

さて、Innosight社の役割はクリステンセン教授の理論を経営の現場で実践することにあります。収益源にするということもあるでしょうが、理論が現場でどの程度効果的かを検証すると共に、現場の知恵から新たな理論を生み出すというサイクルを回す効果が重要だと思います。他にもたとえばジェフリー・ムーア氏がChasm Instituteというコンサル会社を経営しています。

破壊的イノベーション(disruptive innovation)の概念については改めて説明するまでもないと思いますが、単に「従来の常識を破壊するイノベーション」という緩い意味で使われているケースもあるので、クリステンセン教授が言うところの「破壊的イノベーション」について簡単に説明しておきます。

業界の機能強化競争により、これ以上機能を強化しても顧客が十分に価値を享受してくれなくなったovershooting(「過剰満足」)状態になったときに、機能そのものは必要十分レベルに抑えて、「安い」、「便利」、「使いやすい」などの別のベクトルで攻めてくるプレイヤーが市場を奪うパターンが数多く見られます。これが、破壊的イノベーションです。

たとえば、グラフィック性能の過剰満足状態になっていたゲーム機市場で、グラフィック性能はそこそこだが直感的な操作ができるコントローラーによって破壊的イノベーションを起したのが任天堂のWiiと言えます。さらに、今やWii(というかゲーム専用機市場全体)は、ソーシャルゲームによる破壊的イノベーションで攻め込まれています。

ひさしぶりにこの概念について考えてみて、ちょっと思ったのは破壊的イノベーターと知財管理戦略の関係は重要論点ではないかということです。業界の今までの競争とは違うベクトルで勝負するということは、今までに誰も思いついていないアイデアを活用するということであり、強力な特許を取得できる可能性が高いです。また、破壊的イノベーターが強力な特許を取得しておけば、既存プレーヤーからの反撃に対して圧倒的に強い立場でいられます。実際、任天堂はWiiのコントローラー関連でそれなりの特許を抑えています。

この点をもう少し考察してレポートでも書こうかなと思います(ブログに掲載するにはちょっと長くなるのでKindle100円本にでもしようかなと考えています)。