ITmediaに「AppleのWaze的クラウドソーシング地図機能の特許が公開される」なんて記事が載ってます。特許出願の中身もちょっと興味深いですが、今回はその話ではなく、特許公開制度について入門的な話を書くことにします。

この記事元々は「特許が承認」というタイトルだったのですが後で訂正されています。ITmediaに限った話ではなく、特許の承認(登録=特許権の発生)と単なる特許出願の公開がごっちゃになっている記事がたまに見られるように思います。両者は全然別です。英文の記事を読むときも登録なのか(registered, patented, granted, issued)、公開なのか(published, open)に注意する必要があります。

ほとんどの国において、特許登録は審査を経て所定の要件を満足したと判断された場合のみ行なわれます。登録によって特許権が発生し、他人が同じアイデア(発明)を実施すると差止めや損害賠償を請求され得るようにうなります。一方、審査で拒絶されれば特許権は発生しません。ここまではご存じかと思います。

これに対して、出願公開は、ほとんどの国において原則的に出願から1.5年後に自動的に行なわれます。公開されただけでは最終的に特許化されるかどうかはわかりません。特許制度の基本は技術的アイデアの公開の代償として一定期間の独占を与えることなので、公開と独占のバランスを取るためにこのような仕組みになっています。

特許登録の意味は明確と思いますが、特許出願の公開にはどのような意味があるのでしょうか?もちろん、その企業が、どういった技術開発をしているかが第三者にもある程度わかるようになります。ただし、特許出願に書いてあるとおりに製品を作らなければいけないわけではないですし、特許は出願したけどその後製品開発はキャンセルになったなんてこともありますので目安でしかありません。

それ以外に出願公開には法律的に以下のような意味があります。

1.アイデアが公開されることでその後に同じアイデアを出願しても特許化できなくなります

言うまでもなく公知のアイデア(および、それから容易に思いつくアイデア)は新規性・進歩性欠如として特許化されません。別に特許公開ではなくても、学術論文や製品そのものがオープンになることでもアイデアは公知にはなるのですが、特許公開公報は日付が確定しやすいのと特許庁の審査官にとって検索しやすいので公開された出願(公開公報)を根拠にして、それ以降に出願された特許出願が拒絶されるケースが多いです。

2.同じ国内であれば後願が排除されます

特許は基本的に先願主義なので、同じアイデアが時間差で出願された時は先に出願した方が優先されます。

たとえば、2010年1月1日に日本で出願された特許が2011年7月1日に出願公開されたとすると、2011年7月以降に同じアイデアを出願した人が上記の新規性欠如により拒絶されるのは当然として、2010年1月2日から2011年7月1日に同じアイデアを出願した人も後願として拒絶されます(出願時点では前の出願が公開されていなくてもです)。

つまり、アイデアが公知でないか(特許公開公報を含めた)十分にサーチして、ないことを確認してから出願しても他人が1.5年以内の時間差で他人が出願していた場合には、特許化できないということです。特許出願は公開されるまでは出願したという事実すらも第三者にはわかりません。1.5年間はブラックボックスの状況にあるということです。

シンクロニシティとでも言いますか、何か画期的アイデアを思いついた時にはほぼ同時期に他人が同じようなアイデアを思いついている可能性も十分にあるので、できるだけ早く出願を行なうべきです。

なお、先願・後願の判断は同じ国の中でしか行なわれませんので、先の例で(最初に日本にしか出願されていないとすると)同じアイデアを2011年7月1日以降に米国に出願すると(日本の公開公報を根拠として)新規性欠如で拒絶されますが、2010年から2011年6月までの米国出願が日本での出願を根拠に拒絶されることはありません(日本の先願を根拠に米国の後願が拒絶されることはないため)(もちろん、公開前に出願人が製品を販売したりしていればそれを根拠に新規性が否定されます)。

3.どの範囲で特許化される可能性があるかわかります

公開されただけでは特許化されるかどうかわかりません。公開後に拒絶になれば、もうそのアイデアは公開されているので、パブリックドメイン的に誰でも実施できるようになります。

登録される場合でも、多くの場合、公開後に補正が行なわれますので、公開された内容そのままで権利化されるケースは少ないです。通常は先行技術との違いを出して進歩性を主張するために条件を加えて(権利範囲を狭くする補正をして)権利化するのですが、場合によっては公開時点とはまったく違う権利範囲で登録されることもあり得ます。

特許出願の補正の重要な制限として新規事項の追加禁止というルールがあります(出願してから後付けで追加できたら何でもありになってしまうので当然です)ので、公開時点で書かれてなかった内容で権利化されることはないのですが、明細書に書いてさえあればどの内容で権利化するか(クレームにするか)は出願人の自由です。競合他社としては権利内容を把握して侵害を避けようとしても登録されるまでは権利が確定しているわけではないのでちょっとやっかいな状況になります。出願人サイドでは競合他社の製品を見て敢えて侵害が成立するように補正するという追尾型ミサイルのようなやらしい戦術が取られることもあります。

4.出願人に補償金請求権が生じます

ちょっと細かいですが、出願公開した後でその発明を実施している人に対して、出願人が警告を行なうことで(後で特許が成立した場合に限り)ラインセス料金相当金額を支払わせることができるようになります。

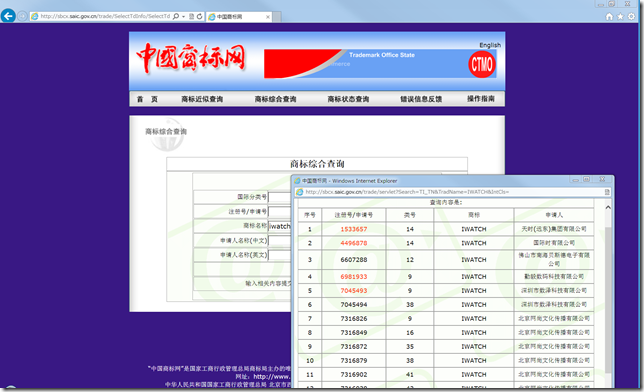

ということで、自社の直接の競合分野であれば特許の登録状況だけでなく、公開の状況もウォッチしておくことがリスクを避けるために重要と言えます。