グーグルがGoogle Glass関連と思われる複数の特許を台湾のHon Hai Precision Industry(通称、Foxconn)から購入したという報道がありました(参照ニュース)。

他の記事を見ても契約の条件や該当特許番号は触れられていません。ただ、Google Glassの製造は米国内で行なわれる可能性が高いということなのでたぶん米国特許ではあるのでしょう。また特許「ポートフォリオ」を買ったということなので複数の特許を購入したと思われます。

グーグル(アンドロイド陣営)とアップルが、UI特許で一悶着あった後は、グラスデバイスのUIでまた一悶着ある可能性も高そうなのでどの特許が関連しているか調べてみました。

米国特許の譲渡情報は米国特許庁が提供するAssignment Databaseで検索できるのですが、なんと検索キーワードが一時点で1個しか入力できない仕様なので、「譲渡人=Hon Hai Precision AND 譲渡先=Google」という検索パターンが使えません。どちらか片方だけ入力しても膨大な数の件数が表示されるのでちょっとチェックするのははばかられます。

しょうがないので、Google Patentsを使ってそれらしい特許を探してみました。キーワードは「inassignee:”Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.” head-mounted」です。

特許化されたものではあまりそれらしいのはなさそうです。審査中のものとしては、”Head mounted display apparatus with phone function”(20120115543)や”Head-mounted display device having interactive function and method thereof”(20120027373)などがありましたが、審査状況をUSPTOの審査情報検索(PAIR)で確認すると前者は出願放棄、後者は拒絶査定になってますのでどうも関係なさそうです。

これ以上追求している時間はないので今回は断念することしました。まったく別ジャンルの特許なのか、あるいは、そもそも米国特許ではないのかもしれません。

ところで、調べてわかりましたがFoxconnはかなりの数の特許を持ってます(USPTOのサイトで検索すると13,000件以上ヒットしました)。EMSとは言え、単に言われたとおりに物を製造するだけの会社ではないということです。

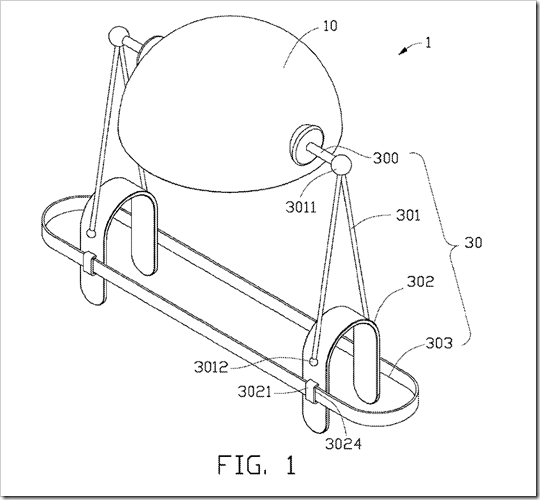

追加(オマケ):今回の記事はあまり中身がなかったので、Google Glassには直接関係ないと思われますが”head-mount”をキーワードにして見つかったFoxconn社の特許を一件ご紹介します。”Head-mounted computer mouse”(US8284160)です。2012年10月9日とわりと最近に登録されています。

お椀状の部分(10)を頭にかぶってU字型になっている部分(302)を肩にかけます。うなづいた状態で頭を動かすとマウスカーソルを移動でき、頭を起した状態で左右に傾けるとクリックができます。

何らかの事情で両腕が使えない人、あるいは、両腕が使えない環境においては有効なアイデアであると思います。