iPhone Maniaという媒体に「アップル、スイスでは商標権からApple Watchは当面販売できない」という記事が載ってます。

「高級腕時計の生産で有名なスイスでは、1985年に取得された知的財産権が問題となり、今年の12月まで発売されない模様」、「(今年12月5日に期限切れとなる)この権利によりアップルは、腕時計に「apple」の名称やイメージを使用することができない」だそうです。商標権は更新料さえ払えば永遠に更新できるのでこの記述はちょっとおかしいのではないかと思いました。

この記事の元記事のApple Insiderの記事”Patent could delay Apple Watch debut in Switzerland, report says”を見てみると、タイトルに”patent”と書いてあります。時計にAppleと書くことで特許(utility patent)を取得できることは想定しがたいので、ひょっとして意匠権(design patent)のことなのかとも思いました。さらに、この記事の元記事の、ロイターの記事は”Swiss launch of Apple Watch hit by patent issue: TV”というタイトルでやはり”patent”と書いてあります。RTSというスイスのテレビ局のWebサイトが元ネタになっています。CNETにも、RTSとロイターを引用した”Apple Watch’s Swiss debut delayed by patent snag”という記事がありますが、中身はロイターとほぼ同じです。

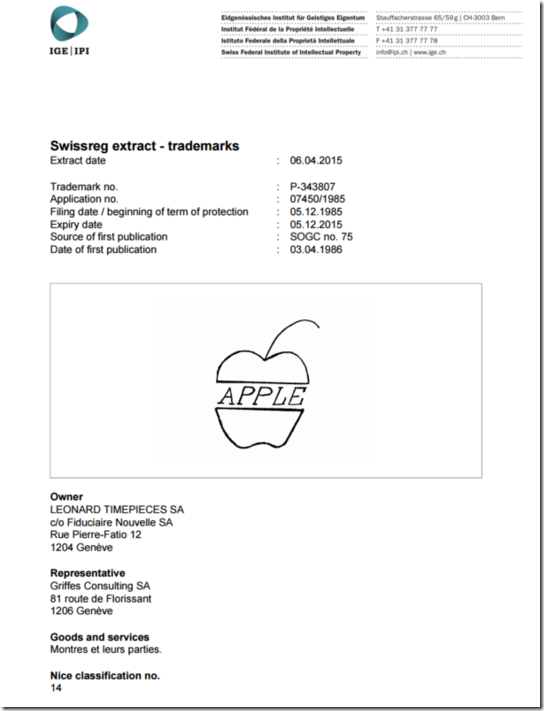

で、大本のRTSのサイトにたどり着くと“Apple n’a pas le droit de lancer son Apple Watch en Suisse”というフランス語の記事でした。Google翻訳で翻訳してみる(日本語に訳すと意味がわからないですが英語に訳すちょっとましです)と、やはりスイス国内の商標権の話であることがわかりました。公報のページ(フランス語)が載っていたので、そこから商標登録番号(P-343807)を得て、スイス特許庁のサイトから英語版公報をダウンロードしてみました。

![]() 確かに満了日は今年の12月5日なんですが、前述のとおり、商標権は更新料さえ払えば永遠に更新できるので、元記事の「商標権の問題で今は売り出せないが、商標権は今年の12月5日に切れる」というのは正確ではありません。この点を、iPhone Maniaも、Apple Insiderも、ロイターも、CNETもそのまま引用してしまっています。さらに、patentという言葉を使っている時点でロイターとCNETは間違ってます(iPhone Maniaが商標権に直したのは評価できるかもしれません)。

確かに満了日は今年の12月5日なんですが、前述のとおり、商標権は更新料さえ払えば永遠に更新できるので、元記事の「商標権の問題で今は売り出せないが、商標権は今年の12月5日に切れる」というのは正確ではありません。この点を、iPhone Maniaも、Apple Insiderも、ロイターも、CNETもそのまま引用してしまっています。さらに、patentという言葉を使っている時点でロイターとCNETは間違ってます(iPhone Maniaが商標権に直したのは評価できるかもしれません)。

なお、そもそもApple Watchに対してこの商標権を行使できるのか(この商標とApple Watchに付いた文字商標が類似するのか)という問題はありますが、仮に類似すると判断されたとしても、12月以降は問題ないというのはどっちにしろ間違いです。また、スイスでは5年間商標を使用していないと不使用取消の対象なので取り消せる可能性があるという話、権利者に更新の意図はあるのか(こんな記事になったら意地でも更新するかもしれません)という話はありますが、別論です。

追加取材・調査なしで他メディアを引用しただけの情報には注意が必要というお話しかと思います。