先日発表されたApple Watch、比較的安価なバージョンからApple Watch Editionと呼ばれる大変高価な(70万円以上)までがラインナップされています。中身は同じで外装の素材だけ変えたバリエーションを出すというのは、アップルがスマートウォッチを単なる携帯情報機器としてだけでなく、ファッション製品としてもとらえているということでしょう。

しかし、アップルは単に側(がわ)を金にするだけで値段を上げるというような会社ではありませんでした。しっかりその金素材でイノベーションを行ない、特許を取得しようとしています(しかも取得できる可能性は高いです)。

Gizmodo等の観測記事で、Apple Watch Editionで使われる金素材は特許を取っているらしいと書いてあったのを読んだ時は、特許化された素材をどこかのサプライヤーから調達したのかと思ったのですが、なんとアップル自らが出願していたのでした(なお、「金が特許もの」というGizmodoの記事は不正確でまだ審査中です)。

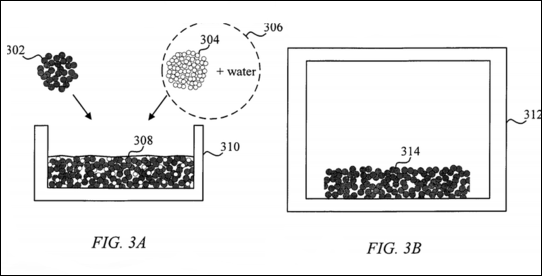

米国特許公開番号は20140361670“Method and apparatus for forming a gold metal matrix composite”です。優先日(実効出願日)は2013年6月10日で、前述のとおり、まだ審査中です。

なお、細かい話になりますが、この出願と同じ米国仮出願に優先権を主張したPCT出願PCT/US2014/040827のクレーム17が特許性ありという国際調査報告の評価をもらっていることを根拠にPPH(特許審査ハイウェイ)を請求しているので、少なくともクレーム17は早期に特許化される可能性が高いです。クレーム17は金と(工業用)ダイヤモンドの粉末を混ぜて圧延する方法がポイントになっています。

商標とは商品やサービスと共にその出所を示すために使われる名称やマークなどのことです。音も商品やサービスの出所を示すことがあり、商標的機能を果たし得ます(サウンドマーク、あるいは、サウンドロゴなどとも呼ばれます)が、今まで日本の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。

米国では大部前から音の商標が登録可能でした。USPTO(米国特許商標局)のサイトに登録された音の商標の例がまとめられたページがあります。たとえば、インテルのチャイム(注:クリックするとすぐ音が鳴ります)やMGMのライオンの吠え声(同上)等は日本でもなじみがあるでしょう。

そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日本でも音の商標が登録可能になります。上記の米国企業のものに限らず「♪スミトモセイメイ」や「♪ニーコニコドウガ」等、登録に値する音商標は数多くあるでしょう。

どうやって出願するかですが、音源のMP3ファイルをCD-R(またはDVD-R)に焼いて提出することになります。これに加えて五線譜あるいは言葉による説明書きが必要です(音源だけで楽譜や言葉の説明がないとサーチ作業が大変になるからでしょう)。(商標審査基準では説明書きの例として「本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の 鳴き声が聞こえる構成とな っており、全体で3秒間の長さである。」と書いてあります。)

ところで、音であれば何でも商標登録できるかというともちろんそんなことはなく、識別力がない商標は登録されません。審査基準では識別力がなく登録できない音商標の例として以下が挙げられています。

(1)商品が通常発する音

(イ) 商品から自然発生する音

(例)商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」

(ロ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音

(例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」

なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために電子的に付加されたアラーム音は、「ピピピ」という極めてありふれたものであっても、メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常使用されるものである限り、これに該当するものとする。

(2)役務の提供にあたり通常発する音

(イ) 役務の性質上、自然発生する音

(例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」

(ロ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音

(例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを 鳴らす音」

理屈としては、焼き肉屋が役務「焼き肉の提供」について「焼肉」だとか「カルビ」といった文字商標を出願しても拒絶されるのと同じです。

余談ですが、米国の音商標の例としてハーレーダビッドソンのエンジン音がよく引き合いに出されます。これは出願はされたものの識別力なしという他メーカーからの異議により最終的には拒絶になっています。

また、言うまでもないですが、他人の業務と混同を生じさせる音や他人の著作権を侵害する音が商標登録できないのは、いままでの文字・図形商標の場合と同じです。

弊所もDTP/DAWの環境はありますので、音の商標を出願希望のお客様は是非ご用命下さい。

これ以外にも、2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)等、新しいタイプの商標が登録可能になりました(米国で登録可能な「匂い商標」はさすがに採用されませんでした)。これらについては追って解説したく思います。

出典:US20140361670

ジョナサン・アイブのインタビュー記事(英文)によると、このような製法によって、Apple Watch Editionの金素材は通常の金合金の2倍の堅さになるそうです。

もし、アップルがこの製法を特許化できれば、他メーカーが、金素材を使った高価なスマートウォッチを販売するというアップルのビジネスモデルを真似しようとしてもこの製法だけは真似できません(製法特許なので別の製法で作ることが可能であれば話は別ですが)。他メーカーは従来型の銅や銀との金合金で甘んじざるを得ない可能性が高いでしょう。

スマートウォッチ・ビジネスを始めるために、コンピューターの世界に留まらずに、金素材のイノベーションを実現し、特許まで取ろうとするというアップルの偏執狂的な差別化戦略(褒め言葉)には感嘆せざるを得ません。