iPhone 3GSもう少し待とうか(Androidの様子も見たいし)と思っていましたが、結局買ってしまいました。実際使ってみると今まで使ってたWindows Mobile機(X01HT)とは雲泥の使い心地です(両者の差異についてはまた書きます)。

しかし、やはりストラップが付かないのは困りますね。自分は基本的にはネックストラップを使いたいのです。ネックストラップで携帯というのはかなりオッサン臭がが強いと思いますが、実際オッサンなのでしょうがありませんw。やはり「デジタルネイティブ」にはストラップは人気がないのかストラップが付くタイプのケースはあまりないですね。シリコンケースでストラップが付けられるものもありますが、これは使ってるうちにストラップ接続部がちぎれるのが充分に予測されるので避けたいです。

また、後生大事にケースに入れてその都度出して使うなどはめんどくさくてやってられません。とは言え、画面が傷つくのはちょっといやなので画面の保護対策は欲しいです。かと言って保護シールは、うまく貼れなくて気泡が入ったりして汚くなりがちなので避けたいものがあります。

そうなると選択肢としては、フラップ式で、iPhoneをケースから出さずに使用でき、ストラップが付けられるケース(ストラップ接続部は頑丈であること)ということになります。いろいろ探しましたがほぼ唯一の選択肢がPDAIRレザーケース(縦開き)という商品のようです。現物見ないで買うのは不安ですが、店頭では探しても見あたらなかったので通販で買ってしまいました。

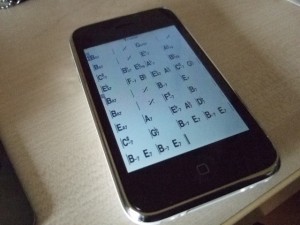

iPhoneを入手してすぐ買ったのがiRealBookというソフトです。ジャズのスタンダート曲のコード進行だけを表示できるアプリケーションです(著作権の関係でメロディデータは入っていません)。要するに演奏する時のアンチョコ用です。「本物のジャズミュージシャン」であればスタンダード曲のコード進行は全部覚えているべきなのですが、めったにやらない曲だったりすると忘れてしまうことがあります。また、歌の人の都合で移調しなければいけないこともあります(これまた、「本物のジャズミュージシャン」はあらゆるスタンダード曲をあらゆるキーで弾けなければなりません。)さらに、私の場合テナー・サックスとオルガンの両方を演奏するという事情があります。コードは基本的にテナーサックスのキー(Bフラット)で覚えていますので、オルガン弾いたときに頭が混乱してよく間違えることがあります。というわけで、オルガン弾くときはコード進行見ながら弾くことが多いです(私は「本物のジャズミュージシャン」ではないのでしょうがありません)。

iRealBookは約650曲入ってますので重要スタンダードはほぼカバーされてますし、自分で曲を追加することもできます。当然、転調は自由にできます。使ってる間にスクリーンセイバーが起動してしまったりすることがないようになってます。また、暗いステージで演奏する時に目障りにならないように、白地に黒ではなく黒地に白で表示できる機能もあります。なかなかかゆいところに手が届いています。しかし、そもそも音はまったくでませんし、前述の通り、メロディは表示されないので楽譜の代わりにはなりません。あくまでもジャズミュージシャンの覚え書き用です。そういうわけなので、かなりユーザー層は限られていますが、そこそこ売れているようです。

ところで、RealBookとは何かということなのですが、元々は米国で出回っていたアングラの(著作権無視の)楽譜集の名称です。昔は、米国の楽譜屋さんで「RealBookありますか?」と聞くとカウンターの下から出してくれたそうです(まるで裏本)。なお、現在売られている同名の本は権利処理が行なわれているバージョンです。

なぜ、RealBookと呼ばれるかというと、昔からジャズ等でテーマのメロディを崩して吹くことをフェイクすると言っています。ゆえに、フェイクの元とするための有名曲の楽譜集をFake Bookと呼ぶようになりました(この呼び方は今でもされます)。で、Fake(偽物)→Real(本物)の言葉遊びでスタンダート曲集がRealBookと呼ばれるようになったとされております(どーでもいい豆知識ですみません。)