SankeiBizに「【講師のホンネ】富澤正 加圧トレーニングはなぜ高いのか!?」なんて記事が載っています。加圧トレーニングは特許権で守られているためと説明されています。

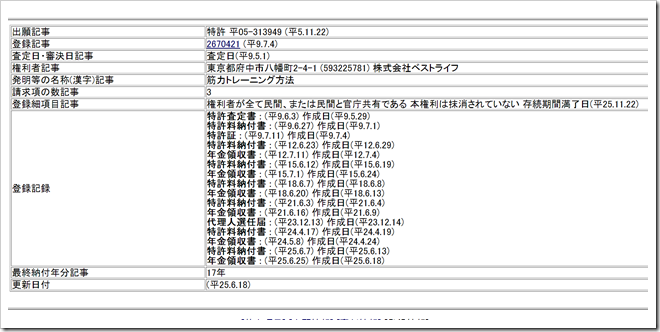

しかし、以前に本ブログでも書いたように、当該特許権(2670421号)は昨年の11月22日で出願日から20年経過したことにより存続期間満了しています。なぜか、記事中ではこの点に触れられていません。

今まで加圧トレーニングの方法を独占できた特許権の価値はきわめて大きかったと過去形で書くのなら良い(強力な特許権の価値を示す良い事例だと思います)のですが、以下の記載のようにこれから先もライセンスなしで実施すると特許権侵害で訴えられるような書き方は誤解を招くと思います(念のため書いておくとこの記事の日付は本日(2014年1月29日)です、ひょっとして大昔に書いた記事を再掲したのでしょうか?)。

それは、加圧ジャパンが加圧トレーニングについて特許権を持っているからです(特許第2670421号)。加圧ジャパンが認定していないトレーニングスタジオで加圧トレーニングを行うと、トレーニングスタジオは特許権侵害として訴えられます。

なお、記事中では「加圧トレーニング」「加圧ヨガ」等々の商標権が抑えられていることも書かれています。「加圧トレーニング」は普通名称化しているので商標権の効力は及ばないのではないかとの議論はありますが、それがどうであるかにかかわらず、たとえば、「コンプレッショントレーニング」等々、非類似の商標を使って、加圧トレーニングの方法を使った商売を行なう分には問題ありません。

なお、この特許は無効審判が請求されて(訂正の後)無効ではないとされ、その後、審決取消訴訟が起こされてやはり無効ではないとの判断がされています(その後、最高裁に上告という話でしたがどうなったかは不明)。いずれにせよ、無効かどうかはライセンシーに支払済みのライセンス料が返還されるかどうかには関係してきますが、去年の11月で特許権消滅という点には変わりはありません。

もちろん特許権者である加圧ジャパン(および、そのライセンシー)は今までの経験でノウハウの蓄積もあると思うので、それによって差別化を提供することは十分可能と思いますが、特許による独占状態はもう終わりです。一定期間の独占を許すことで発明者に発明(およびその公開)のインセンティブを与え、その一定期間経過後は自由技術とすることで産業の発達を促進するのが特許制度なので当然です。

追記:SankeiBizの当該記事には載ってないのですが、加圧ジャパンのサイトを見ると、改良特許が成立しているようです(5255722号)。加圧ベルトに制御装置を設けて加圧と除圧を繰り返すことで効果を上げることがポイントになっています。出願が2012年なので当面権利は存続しますが、今まで通りのシンプルな加圧ベルトを使ったトレーニング方法にはこの特許権は及びません。