日経に「米特許管理会社、富士通・パナソニックなど提訴」なんて記事が載ってます。「米テキサス州の特許管理会社がこのほど、オフィス機器のモニタリング技術の特許を侵害しているとして、複数の日本企業に損害賠償などを求める訴訟を米テキサス州東部地区連邦地裁マーシャル支部に起こした。」だそうですが、特許番号はまだしも、肝心の特許管理会社の名前が書いてありません。報道としての5W1Hはどうなってんのという感じです。

ということで、ここで追加情報を書いてしまいます。

日本と違い、米国ではPACER(Public Access to Court Electronic Records)というシステムで裁判情報が進行中のものも含めてネットで検索可能になっています。PACERは有料(かつ郵送申込による事前登録が必要)なんですが、誰がどこで誰を訴えたかの情報だけであれば無料で簡単に検索できるサイトがいくつかあります。そのひとつがJUSTIAというサイトです。

ここで、最近、米テキサス州東部地区連邦地裁で富士通が訴えられたケースを検索して見ると、3月にPenovia LLCという会社がNokia、Panasonic、Philips、Sharp、Samusung、Vizio、Sony、ZTE、Yamaha、Logitech、Motorola Mobility、Acer、Creative Lab、Apple、Blackberry、Casio、LG、HP、BOSE、Alpine、京セラ、HTC、Lenovoをはじめとした39社に対して特許侵害訴訟を提起していることがわかりました。

このPenoviaという会社ですが、企業サイトがないので詳細がわかりません(トロールの企業サイトはどっちにしろたいした情報が載ってないのが通常ですが)。

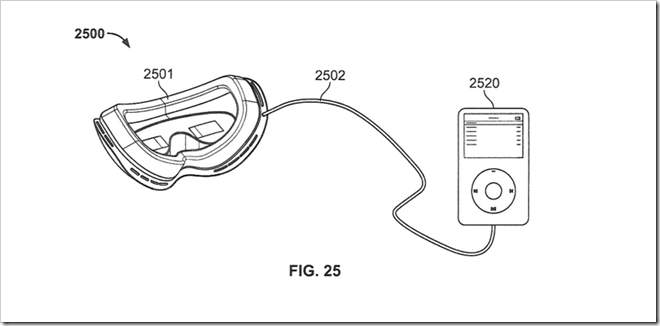

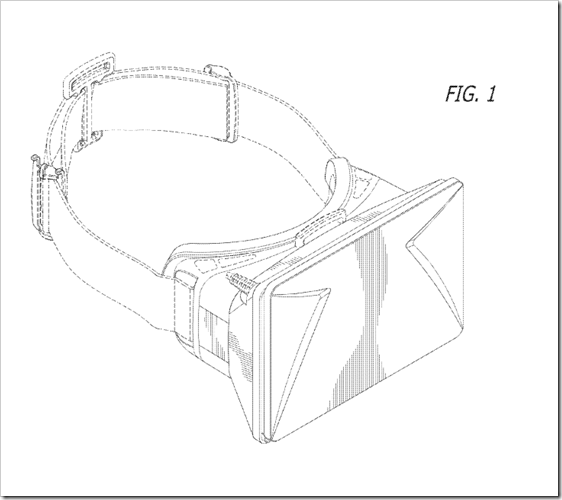

問題の特許番号を調べようと思うとPACERで訴状を見なければいけないのですが、Penoviaをキーワードで検索するとおなじみPatentlyAppleの記事(Apple’s iPad is targeted in new Patent Troll Lawsuit)から問題の特許は、5,822,221(Office machine monitoring device)であることがわかりました(上記日経記事の内容とも合致しています)。2012年に個人発明家からPenovia社が買っています。出願日は1996年なのでやらしい(無効理由が発見しにくい)時期ではあります。クレーム1は以下のとおりです(仮訳は栗原によります)。

A device for monitoring an office machine, comprising:

an interface unit coupled to a main logic board and a display circuit of the office machine, the interface unit being directly connected to the main logic board to receive data generated by the main logic board, the interface unit providing the data to the display circuit;

a microcontroller unit operable to process the data provided by the interface unit; and

a transceiver unit operable to transmit the data processed by the microcontroller unit through a wireless transmission technique.

オフィス機器を監視する装置であって、

オフィス機器のメインロジックボードとディスプレイ回路に結合されたインターフェースユニットを備え、前記インターフェースユニットは前記メインロジックボードが生成するデータを受信するよう、前記メインロジックボードに直接接続され、前記インターフェースユニットはディスプレイサーキットに前記データを提供し、

前記インターフェースユニットにより提供されたデータを処理するよう動作可能とされたマイクロコントローラーユニットを備え、

無線通信手法により、前記マイクロコントローラーユニットによって処理されたデータを伝達するよう動作可能にされたトランシーバーユニットを備えた装置。

明細書の記載を読んでる時間がないですが、クレームだけ見るとメインロジックボードとディスプレイの間に介在する何らかのユニットにより無線で情報を送信するようなオフィス機器は全部含まれてしまいますね(Appleでの訴訟ではiPadがターゲットになっているようです)。トロールが好きそうな範囲がやたら広い(正確にいうと「広そうに見える」)特許であると思います。

日常茶飯事である米国のトロールのケースをいちいち記事にしているときりがないのですが、米国での裁判情報の簡単な調べ方という観点からお役に立てば幸いです。

追記:とんでもないことがわかりました。この特許権(US5822221)は、2010年に(前の権利者による)特許料未納により権利消滅しています。日本だと権利消滅した権利の移転は手続却下になるはずですが、米国の場合はできてしまうのでしょうか?存続期間中の損害賠償を請求できる権利を譲ったと考えれば、権利消滅後の譲渡も観念できないわけではないのですが。