かつてはいろいろと話題になったGoogle Glassですが消費者向けプロダクトとしては失敗したというのが業界のコンセンサスになりつつあるようです。Google Glassの発明者の一人であるババク・パービズ博士も7月にGoogleを退職しAmazonに転職してしまいました。

私が愛読しているMIT Technology Reviewにも“Google Glass Is Dead; Long Live Smart Glasses”という記事が載っており、失敗した理由として、プリズム状のディスプレイが飛び出している不自然な形状の眼鏡をかけるということがあまりもテッキーな行為であり、社会的に許容されにくい(周りの人を不安な気持ちにさせる)という点が挙げられています。そして、ディスプレイの問題を解決するための将来的な代替技術としてLumiodeという会社が開発中のLEDベースのマイクロディスプレイ技術やInnovegaという会社が開発中のコンタクトレンズに投影する技術などが挙げられています。

しかし、Google Glassが失敗したのはディスプレイ技術の問題とそれに伴うデザイン上の問題が主な理由なのでしょうか?それよりも重要なのはキラー・アプリケーション(従来はやりたくてもできなかったことを可能にしてくれる、あるいは、従来のソリューションより圧倒的にうまく問題を解決してくれるアプリケーション)の欠如だと思います。

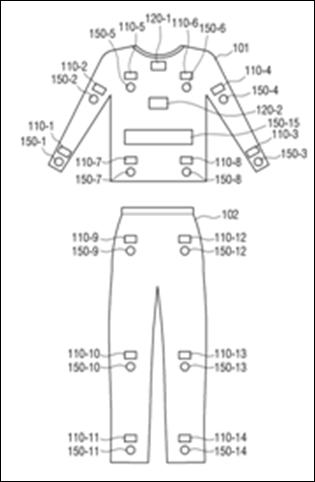

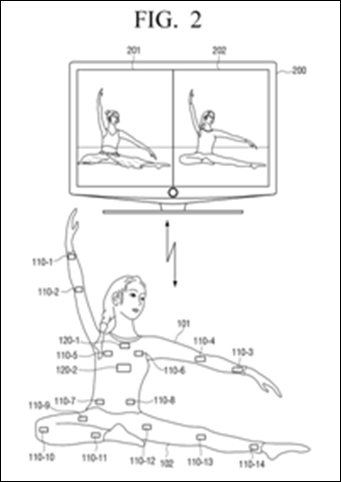

出典:NTTドコモ

出典:NTTドコモ

たとえば、初期の携帯電話を見てみると外で使うのははばかられるような形状と大きさでした。しかし必要な人は使っていたわけです。ポータブルオーディオについても、ウォークマンが登場した当時は、外で歩きながらヘッドホンで音楽を聴くというのは奇異に見られたと記憶しています(物心ついた時には既にポータブルオーディオが身の回りにあった世代の人には理解しがたいと思いますが)。しかし、いずれも、キラー・アプリケーション(外で電話できる、歩きながら自分だけで音楽を聴く)があったことで急速に普及しました。要は、キラー・アプリケーションさえあれば、デザインの不格好さや社会的な違和感のようなネガティブ要素は十分克服されるということです。

一方、今まで紹介されてきたGoogle Glassのアプリケーション、たとえば、ナビゲーションはスマホでもできるものです。もちろん、歩きスマホが不要になるというメリットはありますが、スマホの方が画面も大きいですし、いちいち”OK Glass”とか言わなくても直感的に操作ができます。ちょっとキラー・アプリケーションとは言い難いと思います。それ以外の現時点でのGoogle Glassアプリケーションを見てもキラー・アプリケーション的なものは見あたらないと思います(もちろん、将来的に誰かが強力なキラー・アプリケーションを思いつく可能性は十分にありますが)。

結局のところ、キャズムを越えるにはキラー・アプリケーションが必要というジェフリー・ムーアの理論どおりということではないかと思います。

では、スマートウォッチはどうでしょうか?少なくともスマートウォッチには(スマホを出さなくても)すぐに時間が分かるというキラー・アプリケーション的なものはあります。また、ファッション的要素としては時計の盤面をいろいろと変えられるのは魅力に感じる人は多いでしょう(下写真のMoto 360なんかはちょっと惹かれますね)。

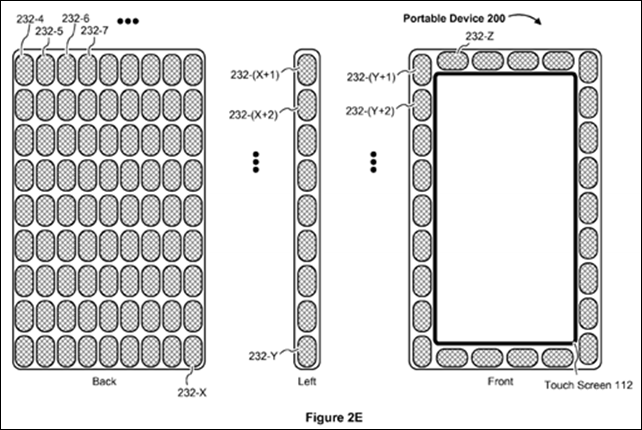

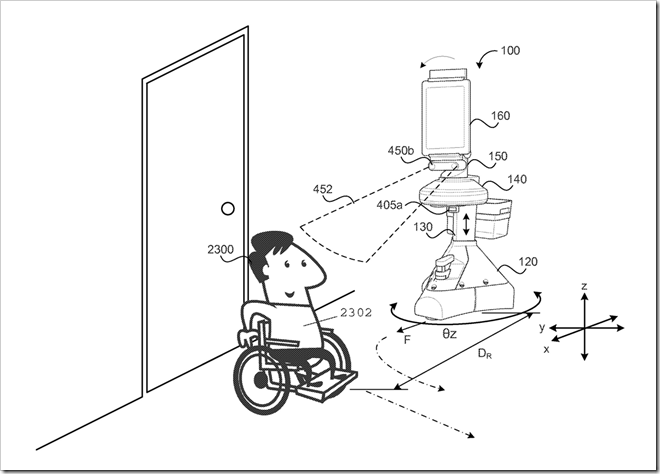

出典:Motorola

ということで、(ファッション的な満足度を提供してくれるという前提で)スマートウォッチは多少は普及するのではないかと思います。ただ、少なくとも今のところは真の意味でのキラー・アプリケーションがあるとは言い難いというのが個人的印象です(これまた、将来的に誰かが強力なキラー・アプリケーションを思いつく可能性は十分にありますが)。