ちょっと前になりますが、RSSやReddit等にかかわった米国の開発者、ネット活動家であるアーロン・シュワルツ氏が26歳という若さで自殺をしたという衝撃的ニュースがありました(参考記事)。

自殺の理由は、JSTORという学術論文データベースから大量の電子文書を無断ダウンロードした疑いで逮捕・告訴され、重大な罰を受ける可能性が生じたことで心理的に疲弊してということであるとされています。ダウンロードの動機は「本来的にオープンであるべき学術論文情報の提供に対して対価を取り、しかもその収益が著者ではなく出版社に回っているのはおかしい」ということだったそうです。

権利者側(JSTOR)が和解し、告訴を取り下げているにもかかわらず、検察当局が公訴したことについては非難の声が聞かれています。公訴の当事者であるオーティズ検事を罷免せよとの陳情も寄せられているようです(ソース)。米国の著作権侵害が非親告罪であることの問題が露呈したとも言えます。

個人的な憶測ですが「公的情報は自由に公開すべき」というシュワルツ氏の思想はWikileaksのジュリアン・アサンジにも通じるものがあり、当局としては「危険思想」であり「お灸をすえる必要がある」と考えていたのはないかとも思えます。

ところで、JSTORの前にもアーロンシュワルツは同様な事件を起こしています。それは、以前にこのブログでも触れた(「裁判情報入手の日米ギャップについて」)米国の裁判所ドキュメント検索システムPACER(Public Access to Court Electronic Records)に関するものです。

PACERは米国の裁判記録をWebで網羅的に提供するシステムですが、1ページあたり10セント程度の料金がかかります。シュワルツ氏はこれはおかしいということで、PACERの無料試用期間中にスクリプトで大量の文書をダウンロードしてクラウドにアップロードしました。FBIの捜査対象になりましたが不起訴になっています。今でもPACERは課金をしていますが、RECAPというP2PベースのFirefox拡張機能により一度ダウンロードしたドキュメントは無料で見るための非公式の仕組みがあります(RECAP運営側は裁判記録は著作権の対象にならないことから合法であるとしています)。シュワルツ氏の思想が引き継がれていると言えます。

これも前に書きましたが、では日本はというと、裁判情報は確定判決の一部が裁判所のサイトで無償で公開されるものの、それ以外のほとんどの情報は実際に裁判所に行って閲覧するしかありません。コピーを取ることもできますが、その場合には係員に取ってもらう必要があり、1枚50円くらいの料金をとられるようです(シュワルツ氏だったら何と言ったでしょうか)。

結果的に裁判所サイトで入手できる以外の裁判情報を一般人が入手するためには、判例タイムズや判例時報などの「紙の本」に頼るしかありません(それもすべての判例ではありません)。日本では裁判記録を網羅的に入手して全文検索システムや分析システムを作ることは、今のところは事実上不可能です。

裁判記録は、国民の税金によって作られており、かつ、国民が知る権利があり(憲法82条1項)、著作権の対象でもありません(著作権法13条3項および40条1項)。したがって、(個人のプライバシー等特段の事由があるもの以外は)できる限り自由に公開すべきものです。

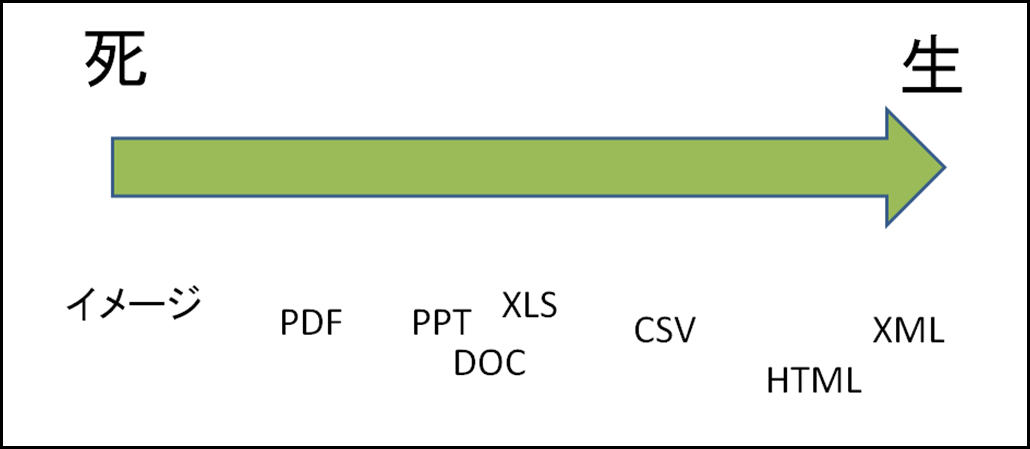

現在の日本のオープンデータの議論はすでに公開されている行政機関のデータを一カ所で提供するという点が中心になっているように思えます(もちろん、これもスタート地点としては重要です)が、最終的には裁判情報のオープン化というところまで突っ込んだ議論が行なわれることを期待します。